縄による緊縛という結びの思想・四十八手 (11) 総合性の絵画表現 或いは <脱構築>する絵画 |

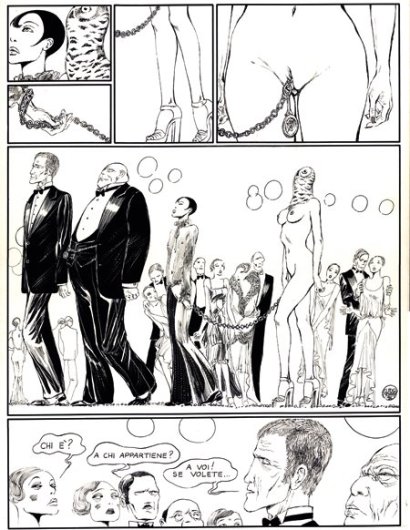

<優れた因習の絵画表現というものがあり、それらは、見たくない、知りたくない、考えたくない、 と感じさせるかぎりにおいて、 観念の根拠として、因習が消し去ることのできないものであることを教えてくれる>。 月岡芳年の『奥州安達ケ原ひとつ家の図』は、この意義において、 人間存在にあって、<食欲・知欲・性欲・殺傷欲>という<生存の四つの欲求>から作り出される、 <因習>というありようが人間から消失することのあり得ない限り、 <因習の絵画表現>の傑作としての<構造>を永遠に留めて置くことをする、 <不滅の絵画>と呼べるものにある。 この<不滅の絵画>という意義は、<総合性>の絵画表現、 或いは、<脱構築>する絵画としての存在理由をあらわすものとして、 <不滅の絵画>の<芸術性>が示されていることにある。 その<芸術性>とは、『ひとつ家の図』という絵画を見ることは、その鑑賞者がみずからのうちに、 <食欲・知欲・性欲・殺傷欲>が存在することの確認を行うということにあって、 作品があらわす<構造>の理解は、人間の<構造>の理解と照応されることにおいて、 芸術表現のもたらす感動という<照応>の関係は、 関係性の発展へ導かれるということからは、対象の芸術作品について、幾度も幾度も、 繰り返し鑑賞することを求めさせる表現にあることの意義を示すものにあるということである、 即ち、幾度も幾度も、繰り返し鑑賞することを求めさせる表現、それが<芸術性>である。 そこから、<芸術>の存在理由を問うとすれば、 <繰り返し鑑賞することを求めさせる表現にあること> という認識から、すべてが始まるということにある。 表現の美醜・善悪・優劣の価値判断は、繰り返しの鑑賞に耐えるものにあるか否か、 という問いに答えの出されるものになければならないということである、 言い換えると、<時代>という時間と空間の場において、 鑑賞者の多義・多種・多様の見方に晒されるということにあるだけではなく、 同一鑑賞者にあっても、<人生>という時間と空間の場にあって、 多義・多種・多様の見方に晒されるということに依るものであるということである。 従って、<作品の構造>と<鑑賞者の構造>の<照応>があるとすることは、 一度の鑑賞では、確実なものとして把握することは困難があるとも言えることは、 繰り返し鑑賞することを求めさせる表現にあるか否かを意義のあるものとさせるのである。 だが、お気付きのように、この<繰り返しの鑑賞>が<芸術性>をあらわすと意義した場合、 『ひとつ家の図』という絵画は、湯文字ひとつの半裸の若い妊婦が縄で縛られて逆さ吊りにされ、 年老いた鬼婆が孕み腹を切り裂いて胎児を取り出すために包丁を研いでいる、 という<猥褻で残虐で恥辱ある表現>にあることがその絵画の<構造>としてあることは、 <猥褻で残虐で恥辱ある表現>は、<見たくない・知りたくない・考えたくない>と感じさせる限り、 あっても、一度の鑑賞で充分であり、 <見ることはない・知ることはない・考えることはない>というものになることにあれば、 その<芸術性>は疑問視され、それを<不滅の絵画芸術>と呼ぶことは、相反・矛盾になると言える。 この点は、作品評価において、複雑な事情をあらわすものとして、興味深い問題がある、 この点をおざなりにするか、或いは、単純明快な理解に飛び付くことをすれば、 加虐・被虐のあらわされている表現にある以上、 <サディズム・マゾヒズム>の絵画と見なすことは、実に容易な答えにあったことになる。 加虐・被虐のあらわされる、猥褻で残虐で恥辱ある表現は、すべて<SM>である、 という容易な算数が行われるということにあるが、 <サディズム・マゾヒズム>以上の事柄を見ることの不能な状況へ置かれてしまうことも確かである。 それは、我々が立たされている現状があらわされていると言えることにあるのは、 猥褻で残虐で恥辱ある行為としての虐待(いじめ)が現実生活に有り得るという実際が存在することで、 『ひとつ家の図』が<総合性>の絵画表現にあって、 <脱構築>する絵画としての存在理由をあらわすものにあることは、 我々がこの点を超脱できるか否かを問い続けられる表現にあるということが言えるからである。 それは、理解の固着された静止している絵画ではなく、 答えを求め続ける<問い掛けとしての動的な絵画>というものにあることである。 <総合性>という意義は、人間の全体性を示唆する表現が示されることにある、 <人間の全体性>を把握するということは、その全体を成立させている、 <根源的洞察>というものが示されることにある。 <根源的洞察>とは、問いに対する答えがそれ以上の先の事柄を持たないことである。 <食欲・知欲・性欲・殺傷欲>という<生存の四つの欲求>は、 生存を維持させるための活動を促す欲求として、活動それ自体をあらわすという意義があるだけで、 その活動が<生>をあらわすことは、その活動の停止は<死>をあらわすものでしかない。 <生と死>は、<生存の四つの欲求>の活動がすべて停止した状態にあるか否かの相違にある、 <食欲>とは、個体の維持として、食物や水分から栄養を摂取しようとする欲求である、 <知欲>とは、個体の維持として、現象や事象を認識しようとする欲求である、 <性欲>とは、種族の保存として、生殖のための交尾をする欲求である、 <殺傷欲>とは、個体の維持として、他の個体を殺したり傷つけたりする欲求である、 このなかの一つでも、欲求が活動している状態にあれば、<生>を所有していることにある。 <生存の四つの欲求>という<根源的洞察>がもたらす<生と死>とは、この相違にある。 <生存の四つの欲求>の活動の背景にある意義を問うことは、 活動それ自体に意義があること以上には、 問いに対する答えがそれ以上の先の事柄を持たないことにおいて、 あるのは、<無>、或いは、<混沌>であり、知欲に依る思考作用の整合性的性格から言えば、 <荒唐無稽>があると言えることにある。 <根源的洞察>とは、<食欲・知欲・性欲・殺傷欲>という<生存の四つの欲求>の認識において、 <無・混沌・荒唐無稽>を把握することの可能にあるということである。 『ひとつ家の図』は、この<根源的洞察>が示されることにあって、それは、 月岡芳年の人間に対する認識が<根源的洞察>にまで至ったことがあらわされていることである。 <無・混沌・荒唐無稽>を意義付けるために、知欲に依る思考作用から創出された神も仏も、 何も存在しない、あるのは、<食欲・知欲・性欲・殺傷欲>に突き動かされるままに生存する、 <人間は動物の存在にある>という認識である。 従って、この認識は、<人間は動物の存在にある>ということが変質・変容しない限りは、 <不変の事象>としてあることになる。 この<不変の事象>にあることに対しては、人間の進化という観点から見れば、 時間と空間において、常に変質・変容を余儀なくされる、生存と維持に晒され続ける人間にあっては、 破壊と創造の運動は不可欠のものであり、その故に、<脱構築>があり得ることになる。 <脱構築>という意義は、常に古い構造を破壊し、新たな構造を生成しているという意義において、 破壊と創造の絶え間ない流動のありようが示されることである。 <脱構築>は、行われるその一点では、<点>があらわされることにあるが、 その<点>は連続しているということでは、<線>があらわされていることである。 日本民族の場合は、<綯われる一筋の縄>とされる発想がその<線>であり、 <脱構築>の方法としては、江戸時代において明確化された、<連と俳諧化>という思考作用がある。 <連>とは、渦のように動きまわり流動し続ける、人間や事柄や言葉の中に形作られる、<関係>である、 この<関係>には、体系がなく、論理がなく、収斂してゆくところがなく、 すべてを列挙し羅列しているように見えることにある、概念が並置される状況をあらわす、 しかし、その<関係>は、単に羅列され並置されているというありようではなく、 <俳諧化>と称する方法において、絶え間のない相対化が繰り返される運動としてある、 それは、一つの概念が別の概念を否定するということではなく、否定と排除の関係の中では、 後者が前者を否定・排除するならば、もはや、前者には何の存在理由もなくなる、 しかし、この相対化の方法は、否定の方法ではなく、、もし、後者が前者を否定したとしても、 次には、第三者が後者を否定してしまうことで、後者には否定の根拠がなくなる、ということにある、 これが<連>となって、次々と続いて行くと、そこには、否定も肯定もなくなる、 或いは、否定することは、同時に肯定することになるという事態さえもたらすことにある、 <連と俳諧化>に依る<脱構築>とは、このような常なる、絶え間ない、破壊と生成をあらわすことである。 <生存の四つの欲求>にある人間の生と死の否定でも肯定でもない実存としての認識、 流動と転変にあることの活力、破壊と創造の力動、多種・多様・多義に在ることの固有なる者の全体性、 固有なる者の並列としての人類という全体性、それがあり得るということにある。 固着した認識に隷属するばかりの静的なありようでは、 置かれた事柄、与えられた事柄、教えられた事柄、追従する事柄に抑圧されるばかりとなる、 固有なる者という<脱構築>する人間は、常時活動する存在にあるということである。 『ひとつ家の図』は、固着した認識をもたらすことではない、という意義は、 この絶え間ない、破壊と生成をあらわすことにあることは、 <生存の四つの欲求>が問い掛けられることにおいての肯定と否定から、 <根源的洞察>をあらわすその<構造>は、 <人間は動物の存在にある>という認識が導き出されることに依り、 人間の生存維持において、<生存の四つの欲求>から作り出される、<因習>が示唆されることである。 この場合の<連>という<関係>は、<因習>という<関係>となることにある。 人間は、生存を維持・継承するためには、<因習>を作り出すことを必然的とする、 その<因習>を維持・継承していくためには、 社会的には、社会を構成する目的の宗教、法律、刑罰の成立において行われることにあり、 個人的には、<宗教、法律、刑罰>を家庭へ持ち込むことは、<信心、しきたり、折檻>ということになる。 <生存の四つの欲求>を規律ある抑制の下に置こうとするこの制度の方法は、 <人間性>を作り出すために行われることは、 限りなく、<人間は動物の存在にある>ということを離脱しようとすることにある。 しかしながら、作り出される<因習>が制度の絶対化へ向かおうとすればするだけ、 悪弊を生じさせることもあり得るのは、<人間は動物の存在にある>ということは、 離脱は不可能なことにあり、<因習>の根拠そのものが<生存の四つの欲求>にあることから、 隠蔽することさえ困難であることは、身体は病気になることをあらわすことで容易に示されることにある。 そこから、知欲に依る思考作用は、身体(肉体)と思考(精神)を分離する発想を導き出して、 例えば、宗教的苦行に見られる、肉体への加虐・被虐を通しての離脱というありようを実現させる。 これは、身体(肉体)が知覚させる常態意識を極度に錯乱させることに依り、 思考(精神)が離脱する意識の状態が作り出されるということで、 <人間は動物の存在にある>という意識を離脱した思考(精神)は、 動物存在にはない、<神的なもの>と同一にあると主張できる立場を確保しようとすることである。 ポーリーヌ・レアージュの『O嬢の物語』という作品がこの経過を見事に表現しているものにあるが、 主人公のOは、恋人ルネの求めに応じてロワッシイの館へ連れて来られ、そこで、 不特定多数の男性の性的玩弄物となるために、鞭打ち、膣拡張、性交の日々を繰り返される、 一ケ月の後、恋人が迎えに来るが、ルネは、Oをステファン卿へ譲り渡すと告げる、 ステファン卿の所有となった、Oは、アンヌ・マリーへ預けられ、その館で鞭打ちと性的調教に置かれ、 ついには、陰部の鉄輪と臀部の焼印を施される、それから、司令官が催す夜会へ招待されることになり、 髪を残して陰部を含めての全身脱毛を処置された、Oは、 ふくろうの仮面だけを被った全裸の姿を陰部に付けられた鎖を引かれて、招待客たちの前へ披露される、 矜持に満ちたその態度は、衆人を圧倒する、夜会の終了後は、複数の男性と性交するという結末となる。   グイド・クレパックス 画 ふくろうは、ローマ神話のミネルウァによる知恵の象徴であるから、 Oは悟りを開いたということがあらわされているとすれば、Oが晒される、 身体(肉体)への加虐・被虐が<神的なもの>という知恵を獲得するための過程の意義が浮かび上がる。 また、支配と隷属という観点から見れば、愛の問題が問い掛けられていることにあるが、 それは、無償の愛を供与するという信仰の法悦的到達点である、 <神的なもの>と同一にあるという認識が表現されていると浮かび上がる点でも、 その<因習>から作り出された、キリスト教という宗教制度が明確に存在するということが理解できる。 だが、『ひとつ家の図』は、仏教でもなく、神道でもなく、ましてや、キリスト教でもない、 一宗教を表現するものにはないことは、愛の問題をそこへ問うことをしても、その<構造>からは、 年老いた鬼婆と湯文字ひとつの半裸の若い妊婦は、実は、母娘の関係にあり、 孕み腹を切り裂いた後に、鬼婆は、その真実を知るという展開からは、 <愛>よりも<生存の四つの欲求>が露わとされるという事態しか浮かび上がらない、従って、 <因習>から作り出される、如何なる制度化があり得たとしても、その前へ置かれる『ひとつ家の図』は、 <人間は動物の存在にある>という意義を明確にして、破壊的な力を持ってはだかることにある、 即ち、そこからは、<脱構築>としての生成が求められることにしかない。 その生成とは、<縄>に導かれる思考にあることである。 『ひとつ家の図』において、突き動かされる<生存の四つの欲求>によって行為する、 <人間は動物の存在にある>にあるという認識が示していることは、 情緒や感情が拒否されたことに始まることにある、妊婦を縛り上げた<縄>は残酷・非情である、 そのような感受性を超えた認識、それがあらわされる、<縄>にある。 人間には、観念に基づく<自然観照の合理的表現>、及び、 感情に基づく<自然観照の情緒的表現>という知覚作用がある。 この点において、一般に<日本的>表現と称されているものは、 <自然観照の情緒的表現>を主潮とさせるありようにおいて作り出されたものにあることは、 思考作用における、<縄>のありようである、<男性の縄>と<女性の縄>ということにおいて、 <女性の縄>が用いられていることにある。 それは、縄の表現において具現するものにあるが、 <女性>に用いられる<縄>が<女性の縄>を意義していることではないことは、思考作用における、 男女両性の表現という意義において、具現されたものとしてあらわされることにあるからである。 <自然観照の情緒的表現>に依る<女性の縄>は、喜怒哀楽の感情が主潮となってあらわされるもので、 示される美醜は、情緒的な表現になることにある。 <自然観照の合理的表現>に依る<男性の縄>は、思考の合理性が主潮となってあらわされるもので、 示される美醜は、思想的な表現になることにある。 <縄掛け>の表現があらわす意匠は、情緒と合理のいずれを主潮として知覚作用が行われるかに依って、 それを表現する<構造>において、女性と男性、いずれの<縄>をあらわすかということである。 人間は、<道具>という存在なしには、その<表現>を行うことはできない、 内在している<抽象>と言えるものを自己及び他者へ、<具象>として伝達するために、 <道具>を使用するという<表現>行為を行う動物にあることにある。 <縄>を用いた<縄掛け>があらわす意匠は、<縄>が<道具>にあることで成立するものであるから、 縄による緊縛という事象においては、<縄掛け>がそのあらわれとなる。 従って、用いられる<道具>が多種・多様・多義の媒体にあることは、 <女性の縄>と<男性の縄>のあらわれも、それらに相応したものとなることにある。 これは、<結びの思想>が知覚作用にあるという認識から考えられることであるから、 日本民族に属する者においては言うまでもないことにあるが、 他の民族の者がこの知覚作用と表現方法を持つことがあったとしても、当然のことにあると言える。 <自然観照の情緒的表現>と<自然観照の合理的表現>のいずれが主潮にあるかという問題は、 <総合性>にある人間という観点からすれば、調和のある常態が理想にあることになるが、 それは到達点ではなく、静的な調和を意義する限り、通過点と言えることでしかない。 宗教・哲学・政治・経済・社会・文学・美術・音楽・舞踏・演劇・映画・漫画・スポーツ…… <生存の四つの欲求>に導かれて、ひとつの種である動物があらわす<表現>において、 地球上に<人間>が存在することがなければ、 多種・多様・多義な<表現>の展開がもたらされることはあり得なかったことにあることは、 地球上の様相は殺伐としたものになっていたと考えられる、 その<人間>に依る過激な表現である、自然環境破壊からすれば、 まったく余計な迷惑をしてくれると他の動物から見なされていることにあったとしても、 言語で表現されなければ理解することはない、という特権的な地位にある<人間>としては、 <生存の四つの欲求>を最大限に発揮する、<人間>という存在にあればこそ成し遂げられる、 動物が生存することの可能性の極限をあらわしている、という自負にさえなることにある。 善くも悪くも、<食欲・知欲・性欲・殺傷欲>という生存の欲求に関して、 如何なる<表現>として行われることにあるか、ということが常に問い掛けてられていることであるから、 <人間>としては、<表現の方法>の開拓に常に邁進する以外にないことで、 その邁進には、民族の相違など問題にはならないということである。 つまり、目的は、地球上に棲息する以上、人類の課題として取り組む以外にないということで、 それは、すべての固有なる者に委ねられている。 『ひとつ家の図』において、半裸にされた若い妊婦を縛っている縄は、情緒をあらわすものではなく、 <自然観照の合理的表現>にある、<男性の縄>が示されていることは、 すでに、その作品が明治18年(1885年)に明らかにされたということで、画期的である。 湯文字ひとつのふたつの乳房も剥き出しとなった、臨月をあらわす孕み腹の半裸の妊婦の<縄>は、 <食欲・性欲・殺傷欲>の表現された<知欲>の<縄掛け>としての全体性的表現として、 <男性の縄>の<自然観照の合理的表現>に依る人間認識は、 <人間の全体性>が把握された、<根源的洞察>というものが示されていることにある、 それは、鑑賞する者へ思想作用の展開を促す、<脱構築>する絵画にある、 <自然観照の情緒的表現>を主潮として鑑賞しているだけでは浮かび上がることのない、 美醜・善悪・優劣を超脱する認識をもたらすものにある、 <縄>は、切り裂かれて取り出された胎児の肝を食するために、 ただの動物存在にある若い妊婦が縛り上げられて吊るされるために用いられているだけにある、 <道具>に過ぎないということであり、その合理があらわされているということである。 <縄>は単なる<道具>である、そのようなことは分かり切っている、 にもかかわらず、それは、単なる<道具>と見なすことのできない民族にあっては、 一方において、<道具>にあることの意義の可能性を宗教性と美意識に置いたままとする、 <自然観照の情緒的表現>を主潮とした美意識の限界を露呈させるということになる。 従って、その示される論理は、西洋思想に追従することでしか表現できないという倒錯となり、 みずからの民族があらわした事象をみずからの思想へ取り込んだ西洋の表現に教示される倒錯にもなる。 西洋に表現される日本の美意識は、日本民族がみずから意識する美意識よりも上位にあり、 与えられる栄誉は、いずれの学術にあっても、西洋が高位にあるという隷属の示されることにある。 明治維新に依って、世界へ開国した日本民族にあるが、 <自然観照の情緒的表現>を主潮としたありようでは、対外戦争は惨憺たる敗戦に終わり、 その戦後は、隷属をあらわすことが経済的自己満足という持続でしかないという自虐意識が作り出されて、 固有なる者としての日本民族の矜持などは言うに及ばず、その未来もあり得ない、 そのような民族の将来に希望を抱けと言うことは無理であるから、声高々には言われない、 ただ、過去と現状批判を行う、愚痴の話ばかりとなる。 生成が求められるのは、日本民族の死活問題であるからである、 絶滅していこうとするだけのありようを望まなければ、<脱構築>する以外にないのである。 我々には、一民族に留まらない、重要な問題が控えている。 『ひとつ家の図』には、それが表現されている、 <人間は動物の存在にある>ということを超脱することが可能であるか、 という厳然とした問いが投げ掛けられていることにあると想像させられることである。 ロボットの存在が身近になる現在、或いは、アンドロイドが身近となる将来、 <人間は動物の存在にある>という実存は切実な意義をあらわす問題となる予見が示されている、 それは、人間は宗教的存在であることを超脱する未来が暗示されているとさえ感受できることにある。 (2014年10月19日 脱稿) |

☆13.縄による緊縛という結びの思想・四十八手 (12) ☆13.縄による緊縛という結びの思想・四十八手 (10) ☆縄による日本の緊縛 |