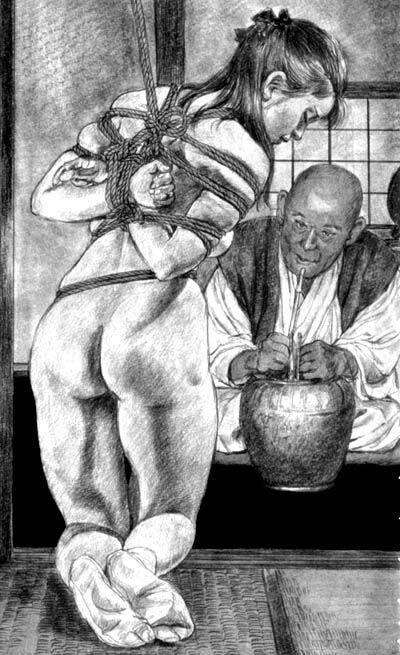

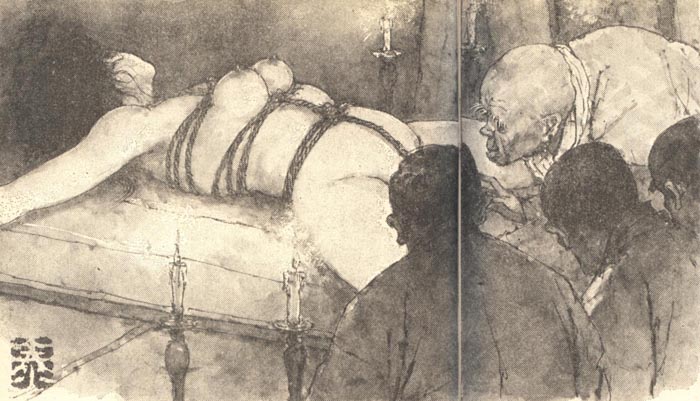

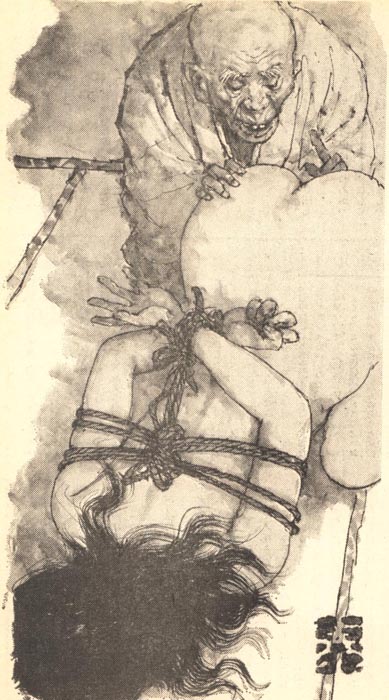

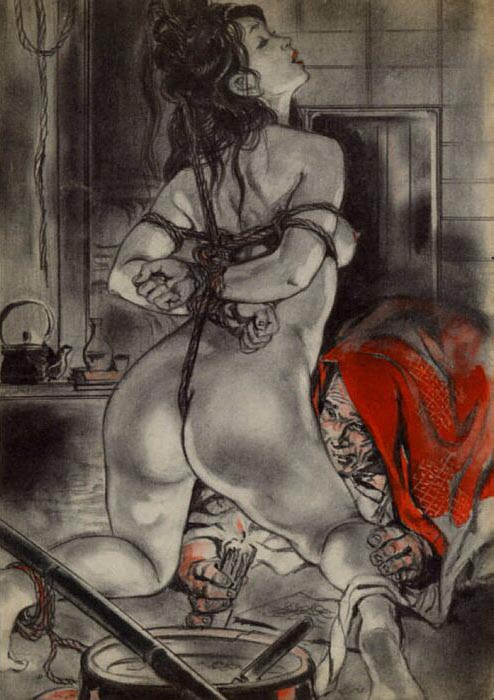

説 法 仏の教えを説いて聞かせること。 「大辞林 第二版」  「来るべき<民族の予定調和>ということについて、 そのような事柄にまったく関心のない者にとっては、どうでもよいことでしょうが、 それが実現されることについて、多少の関心でも抱いている者にとっては、重要な問題があります。 それは、<民族の予定調和>が実現されたとき、 そこから先の展開は、どのようなものになるか、という疑問です。 つまり、<民族の予定調和>は、決定的、絶対的、永遠的な結論をあらわすものであるか、という謎です。 まだ、到達もされていない事柄について、そのさらなる未来を謎とするというのは、 官能小説やポルノグラフィが問題とするようなことでは、まずあり得ないことでしょうが、 空想科学小説がテーマとすることや、怪奇幻想小説が得意とする謎には違いないことでしょう。 しかし、やはり、ここは、神話とされる方が無難であることは確かです。 関心のない者にとっては、その事柄の得体の知れないことである以上に、 その謎の解明など、ただの荒唐無稽な思索の展開であるとしか思えないことかもしれませんが、 このような例えもあるのです…… 太陽系の第九番目の惑星が冥王星として発見され、その当時作曲を終わっていたグスタブ・ホルストは、 <冥王星>という楽章を作曲しなかったために、ホルストの死後、それでは、片手落ちになるとされて、 コリン・マシューズという作曲家の<冥王星>が追加され、全曲完全版ということが成立した。 ところが、最近、国際天文学連合が<冥王星>を惑星から格下げするという結論を出した。 ホルストが最初から<冥王星>を作曲しなかった予見があったものかどうかはともかくとして、 この事実、それよりも遥かに重大な事柄を示唆しているのである。 ホルストの『組曲 惑星 作品32』には、最初から、惑星であるはずの<地球>の楽章がない。 この<冥王星>の事実を踏まえれば、いずれは<地球>が惑星から格下げされることを、 ホルストは予見して作曲しなかったのではないか、ということになるのである。 そもそも、ホルストは、この作曲を占星術からの暗示で行っていることで、 ダ・ヴィンチ・コードというものがあるとすれば、ホルスト・コードというものもあるはずで、 <地球>の楽章がないということは、つまり、地球は他の惑星よりも先に破壊消滅するものであるから、 占星術的には、そのような予定が調和されているから、ということになる…… たかだか、音楽の事柄ではないか、と言えば、<民族の予定調和>ということも、同じことなのです。 イギリス音楽に関心がなければ、知らなかったことで済ませられることでありますが、 関心のある者にとっては、<民族の予定調和>の到達後の展開と同様の重大な事柄であるわけです。 確かに、<民族の予定調和>という発想は、おしなべて、あまねく、ことさらに、 それを聞かされる者にとって、<予定>という以上、 存命中には、或いは、実現されない事柄をあらわしていることかもしれません。 従って、<信じるものは救われる>というような前提が必要不可欠なものとしてあるべきなのかもしれません。 しかし、<縛って繋ぐ力による色の道が至らせる民族の予定調和>は、宗教ではないのです、 宗教性のある思想ですから、<何も疑わずに、信じることから始める>という盲信は、あり得ないのです。 これほどに公明正大なありようはないというほどに、万民平等の思想という点では、自由のある思想なのです。 確かに、盲信による熱狂的な信者が他者を信仰へ導くという集客力には、絶大なものがあります。 その熱狂は、殺戮にまで及ぶ戦争行為を宗教行為として掲げられるくらいのものがあります。 何百万人、何千万人も信徒がいれば、テロ行為くらいは、大した大きさの殺戮ではないのかもしれません。 ですから、宗教信仰で殺戮を行う分量だけ、宗教平和を唱和しなければ、 死者が浮かばれないどころか、ポルノグラフィも顔負けの破廉恥にさえなることかもしれません。 <縛って繋ぐ力による色の道が至らせる民族の予定調和>の集客力が、 せいぜい、<信奉者>は十万人は下らないとされる程度のことや、 <民族の予定調和>の表象としての女性は数えることのできない数多であることは、 それが信仰であるなどという大それたものではなく、二十歳以上であれば、 お姉ちゃん、お兄ちゃん、おばさん、おじさん、おばあさん、おじいさんのだれかれを問わずに、 日常茶飯事の思想として成し得る、とても可愛らしいものとしてあるからです。 <導師様>のお言葉を借りれば、おまんことおちんちんの愛らしさのあらわれということです。 すなわち、人間の性的官能というのは、日常茶飯事、 常時働いているものであるからこそ、可能であるということだからです。 生まれたままの全裸となった女性へ、男性が思いを込めた緊縛の縄の意匠を施し、 <信奉者の流儀>に従って縄の掛けられた陰茎を膣へ挿入して、ふたりが共に官能の絶頂を極めること、 その<色の道>の修行を通して、絶頂を極めた喜びの最中に生み出される想像力を切磋琢磨すること、 この善悪を彼岸した清純な官能の行為において、 サディズム・マゾヒズムといった加虐・被虐の心理などまったく不要でさえあることが、 ひとつの民族思想であるというばかりでなく、 引いては、世界万民の平等思想にさえ成り得ることだからなのです!」 と突然の訪問を受けた自宅の玄関先で、 小夜子が聞かされた説法の始まりであった。 彼女が<信奉者>の求めに応じないで、 その優美な全裸をかたくなに衣服で隠蔽し、縄掛けを逃避し続けていることに対して、 ついに、<導師様>である権田孫兵衛老人の広報担当の者があらわれたのだった。 年齢は三十歳くらい、筋骨たくましく浅黒く精悍な若々しい風采の男、岩手伊作と名乗る者だった。 男性ファッション雑誌から飛び出してきたような洒落たスーツにネクタイ姿の岩手伊作は、 「ぼくは、キャッチ・コピーやニック・ネームの意味合いを深く理解している、 文学部の出身であるからこそ、広報担当を一任されているのです。 本来であれば、現在、鵜里基秀氏に委嘱している『因習の絵画表現』の仕事も自分が行うべきことでした。 しかし、『九つの回廊*牝鹿のたわむれ 第一の回廊 小夜子の物語』で、 女主人公の小夜子さんへ深い恋慕の念を抱いてしまった…… ああ、小夜子さん、その顔立ちの清楚で愛らしい美しさは天女のようで、 その生まれたままの全裸の優美な姿態は菩薩のようで、 聡明な思いと豊かな感受性と広くて深い優しさは女神のようで、 その官能の絶頂を極めた妖艶とした美麗は、人類救済の女性そのもの…… だが、ぼくの恋慕は遂げられないものだった。 その深い傷心は、執筆ということをまったくできないものとさせたのでした。 小夜子さんのあらわす美しさの現実の前では、 文章などという似非現実は、たわいないままごとに過ぎないものだったのです。 それが、ようやく回復へ向かうことができたというのも、偉大なる<導師様>のおかげによることなのです。 <導師様>は、<傷心の相手である小夜子>に良く似た<邪道に誘惑される小夜子>のことを話されて、 おまえこそ、迷える女性を正しい道へ導くことのできる男だ、申し渡されたのでした。 私は、今日、あなたにお会いして、確かに、とても美しい方であるという印象を抱きました。 しかし、大変失礼なことですが、<小夜子>さんは、ぼくにとって、たったひとりの方であるからこそ、 <小夜子>さんなのです、名前が同じであっても、相似ということは同一ではないのです、 あなたは非常によく似ているというだけで、私の心にある永遠の<小夜子>さんではないのです。 ですが、あなたのその美しさも、ただ隠蔽されているのでは、世のためにはならないことです。 女性の全裸の匂い立つような色香は、あからさまにされてこそ、その真価が問われることです。 エロティシズムが隠されることに本領があるなどという見解は、 女性の全裸の匂い立つような色香の艶麗を知らないというだけで、それを知れば、さらに、 その艶麗な全裸へ縄の緊縛の意匠がまとわされるからこそ、輝けるものとなることがわかることなのです。 女性の華麗な全裸緊縛姿は、人類の宝物であり、人類の将来を壮麗なものへと導くことなのです。 少なくとも、われわれ日本民族にとっては、<民族の予定調和>の栄光ある予兆としてあることなのです。 小夜子さん、どうか、これから、ぼくが説法する事柄をよくお聞きになって、 邪道から正しい道へ歩み直されることを切に望みます。 ぼくも、あなたの美しさを見つめていて、再び、執筆力が蘇ってくる気がしています。 <導師様>が予定されている、 『縛って繋ぐ力による色の道 ― 文学部出身の岩手伊作の記述による権田孫兵衛老人の黙示』、 これは、やがては、完成されるものであると勇気が湧いてきます」 と付け加えたのだった。 そこまでを玄関先で語った岩手伊作であったが、そこから先の説法については、 家へ上がり込まずには行えなかったわけは、玄関先の立ち話では疲れるほどに長いというばかりでなく、 岩手伊作が麻縄の束を携えていることをあからさまにさせていたからであった。 さすがは、広報を一任されている男だったのである。 自然の植物繊維を拠り合わせた縄の束をあからさまに携え、 都営からJRへ乗り換え、今度は、私鉄へ乗って、小夜子の自宅までやってきたのであった。 彼の姿を訝しげに眺めやる幾多の人々への宣伝効果を見事に果たしていたのであった。 だが、小夜子は、不気味なとぐろを巻く縄を見せられて、 「申し訳ございません、体調が思わしくなくて…… あなたさまの意に添いかねるのです……」 と拒絶を示したのだった。 しかし、格好のよいスーツ姿の岩手伊作は、微笑みながら、 「いいえ、あなたのご心配には、まったく及びません…… サディズム・マゾヒズムの愛欲行為と似ているような緊縛行為であっても、 <縛って繋ぐ力による色の道が至らせる民族の予定調和>は、異なるものなのです。 小夜子さん……本当に、素敵なお名前ですね…… あなたが望まれないことは、無理やりには行われないのです…… この麻縄は、ちょうど、お坊様が数珠を手になされるのと同じようなものである、と思ってください」 と軽やかに答えたのであったが、小夜子にとっては、気の進まないことだった。 できれば、数珠共々お帰り頂きたい…… だが、偉大な<導師様>の広報担当者であれば、話しだけでも聞かないわけにいかなかった。 岩手伊作を居間へ案内するのだった。 そこで、柔らかなソファへ深々と腰掛けて語られた説法とは、 次のようなものだったのである。 < 起 >     宇宙がそのありようを示す以前は、混沌とした荒唐無稽であったことは、 その生成過程として誕生した人間の本質を考えてみれば、充分に想像のつくことである。 宇宙の原初に混沌とした荒唐無稽があったから、生成過程の人間の本質は混沌とした荒唐無稽なのである。 このことは、不変の事象としてあるかぎり、原罪とされるようなことであっても仕方がない。 原罪と言えば、罪を負っていることであるから、罪が最初から悪を意味することであるならば、 それは、穢れであると言い換えてもよい、善悪を彼岸する事柄に、大した意味の相違は生まれない。 人間の誕生というものには、善もなく悪もなく、 それは、ただ、宇宙の生成過程の事柄としてあるに過ぎないことである。 誕生したものは、何物かに成り変ろうとすることで、負わされている原初の束縛があるということである。 原罪であれ、穢れであれ、それは、浄化されるためのものとしてある、ということである。 原罪や穢れを浄化することは、人間の誕生から、すでに予定されているものとしてある、ということである。 人間としてのわれわれ日本民族は、 その予定調和を宇宙の誕生と同時に定められたものとしてある、ということである。 この事柄は、何も疑わずに信じることから始めなさい、というようなことではあり得ない。 定められて歩まねばならない道というのは、盲信する事柄の前提など、必要としないことだからである。 それは、定められて進む以外にない道であるから、予定調和なのである。 疑問を感じる、不審を持つ、謎を抱く、というありようは、人間にとっての必然の事柄であるから、 この思索の過程を抑圧したり、遮断したり、禁止したりすることからは、 さらなる、疑問、不審、謎が生まれることになるだけで、それは、ことさらに、ひねくれたものにしかならない。 疑わずに信じることから始めよ、ということは、人間存在の進行に対しては、逆行していることでしかない。 ひとつの権力のもとに、多数を結集させ行動させる目的で、そうした盲信が行われることからは、 人間の残酷、悲惨、恥辱というようなことが結果となるのは、人間存在に逆行していることによるのである。 人間は、謎を意識する動物であり、そうした思索を行うことが人間なのである。 人間は、謎を抱き、謎を解明することで成長し続けるものである、このようにさえ言いたいことである。 しかし、すでに、人間の歴史が明らかとしているように、謎を解明することで成長し続ける人間存在は、 同種及び他種への殺戮ということさえ放棄することができないでいることは、その成長にも疑問が生まれる。 謎を抱き、謎を解明することが人間を成長させていないとされても、否定できないことである. どうして、このようなことが起るのであろうか。 それは、人間の本質が荒唐無稽ということにあり、その宇宙の生成過程を進行していることだからである。 謎は、解明されるためには、さらなる、謎を生まなければならない、ということがあるからである。 人間が宇宙の事象を全知しているものではないということから、起こることなのである。 理解できない、理解が及ばない、理解の対象とならない、ということは、事柄を知らないということである。 事柄を知らない人間にとって、無理解があるということは当然のことであって、 宇宙にある事象を全知することのできない人間という存在は、 宇宙のひと隅にあって、それが宇宙の全体であると思い込むことがあっても、当然のことなのである。 全知することのできない人間が事柄を考察・認識するということには、 展開される事柄の考察・認識には、必ず不可知という謎が伴うものとしてあるということである。 この不可知の謎は、全知することのできないということから、みずから作り出しているものであるから、 謎を解明するために、再び、謎が生み出される、ということが繰り返されていくことになるのである。 人類がこれまでに生み出してきたあらゆる叡智というのは、 謎を解明するための謎を作り出して、表現として伝達することを行ってきた、ということに過ぎないものである。 それは、謎を解明するための真理の探求、とされていることではあるが、 全知することのできない謎を解明するための謎として、探求していることにほかならないのである。 謎を解明するための真理の探求とは、考察・認識の方法を表現していることでしかないのである。 ただ、人間の種族保存と維持に用いられることが可能となった謎の解明が答えとしてあるだけなのである。 その実際的な謎の解明の答えの寄せ集めを、現在は、科学と称していることなのである。 科学が宇宙の全知には決して及ばないことは、それが人間の荒唐無稽に端を発していることであるからで、 答えは寄せ集めに過ぎないことであり、 寄せ集められたものは、ひたすら整理分類されるだけのものだからである。 しかも、その寄せ集めは、人間が考察・認識する謎の総体からすれば、ほんの僅かなものであるに過ぎない。 科学が万能であり、それがおしなべて人間存在を解明すると考えることは随意であるが、 宇宙のひと隅にあって、それが宇宙の全体であると思い込むことのできることは、 人間として誕生した存在の荒唐無稽の姿なのである。 人間は、荒唐無稽な存在であるからこそ、人間を超越するという存在を思索し、必要とするのである。 科学的な考察・認識とされることが行われるのと同程度に、 人間を超越する存在についての考察・認識が行われるのである。 民族の予定調和ということが、何も疑わずに信じることから始めなさい、ということであるとしたら、 全知することのできない人間存在であるからこそ、全知は神という存在においてのみあり得ることである、 とされることであったとしても、うなずくしかないことである。 人間を超越する神という存在を謎として疑ったところで、 もとより、全知することのできない人間存在に、その謎の解明があり得るわけもないことである。 神は存在するものであるか、それとも、否か、 このような疑問そのものが、謎を解明するための謎を作り出していることに、ほからないからである。 神は存在するものであるとすれば、そこから展開される考察・認識の方法が表現されるということであり、 神は存在しないとすれば、そこから展開される考察・認識の方法が表現されるということに過ぎない。 民族の予定調和に神ということがあるとすれば、 人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンを実現すること、 という意味においてでしかない。 われわれは、全知する神と同じ想像力を持つに至ることが予定調和の実現ということである。 人間存在としてあることで、このようなありようを不遜と思うか否かは、 神は存在するものとして、そこから展開される考察・認識の方法をあてはめるということでしかない。 人間には、数多の謎が存在するように、思索の方法は唯一のものが存在するわけではないのである。 唯一の宗教だけが人間を救済するものではない、 いずれの方法が選ばれるか、ということがあるだけである。 それは、その方法を選ぶことで、どれだけのお得があるかを訴え掛けられる宣伝と集客のありようである。 苦悩、病気、悲惨、残酷、死から救済されるために、選んで行うという思索の方法に過ぎないことである。 神は存在するものであるとする思索の方法において、 おしなべて人間における性をその思索から排除する理由は、 初めに言葉ありき、ということによる思索の方法にある。 表現の伝達は、言語によって始められ、言語で思索が行われることであるが、 人間の思索が言語という概念的思考をもって行われることであれば、これは避けられないありようである。 言語による概念的思考が謎を生むものとしてあれば、 何も疑わずに神を信じろ、ということになる所以なのである。 言語による概念的思考は、謎を解明するという整合性を目的として活動するものであるから、 何も疑わずに神を信じる、ということが答えとされれば、 神の言葉とされるものは、すべて、答えとしての整合性があるものとされる。 神の言葉によって語られる宇宙と人間は、整合性のある秩序をあらわすものとされる。 人間は、宇宙の始りである混沌とした荒唐無稽から、神の手によって成長を遂げるもの、 それを疑わずに信じる人間をその荒唐無稽の本質から救済するものとされることが最終の答えとなる。 しかし、それで救済が実現されるほど、人間の荒唐無稽は、生やさしいものではないのである。 信仰する神のありようは、初めに言葉ありき、ということで始められた、 言語による概念的思考を行っていることに過ぎないのである。 人間にあっては、謎を解明するための思索が日常的であるのと同様に、 その性的官能は、日常茶飯事、常時働いているものであり、それは、火をつけられて燃え立たせられれば、 昇りつめるところまでいくことを定められているものであり、何としても、昇りつめようとするものである、 性の最高潮、オーガズムは、整合性のある答えを必然としているものだからである。 そして、この性的官能が至らせるオーガズムは、 謎を解明するための思索をまったく必要としないで、果たし得ることなのである。 言語による概念的思考を一気に飛躍した整合性を、喜びの快感を持って実感できるものなのである。 人間存在が知覚できる整合性の実感においては、 性のオーガズムの円満具足とした快感に匹敵するものは、ほかにないのである。 しかも、思索という方法に比べて、その安易さは、人間において、おしなべて平等なものがあるのである。 この人間存在の事象を神の考察・認識へ導き入れれば、 神の言語によって構築されている宇宙の秩序は、原初の荒唐無稽を露呈せざるを得ない。 人間は、人間を超越する神を思索することなしに、 神のあらわす整合性を、快感の喜びを持って、おしなべて平等に感受できることだからである。 このことは、人間の当初から、理解されていたことである。 人間における性行為は、その外観からすれば、ほかの動物が行うありようと同様なものがあるばかりでなく、 人間は、人間を相手とする<まぐはひ(交接)>や<上通下通婚(親子婚)>だけではなく、 <馬婚、牛婚、鶏婚、犬婚(獣姦)>さえも行うことは、『古事記』にもあらわされていることである。 人間は、殺戮と同様に、人間という同種だけを相手としてだけではなく、 異種のほかの動物とも、快感と喜びを分かち合えるのである。 ほかの動物との共生が人間の愛をあらわすものだとしたら、これ以上のことはないのである。 神を信じることに取って代わる、人間とほかの動物の共生とは、 獣姦に至ることであるのは、原初から理解されていることなのである。 人間をほかの動物とばかりでなく、人間という動物と相反させることなしには、 神の言語は、その整合性を性のオーガズム以上のものとさせることはできないということである、 動物というのは、おしなべて性のオーガズムを実感できるものだからである。 人間の思索から生まれる、相反するすべての二元論の由来は、 性のオーガズムの事象を抑圧したり、遮断したり、禁止したりすることから生まれたものである。 思索の持つ整合性への活動と同じ意義のある性のオーガズムを相反することにより、 最初から、誤謬と矛盾のある思索を行うことをしていることから、 その誤謬と矛盾の展開は、当初の二元論としての答えが求められる以外にないのである。 その二元論が絶対的なものとはならないということも、思索が整合性を求めて謎を考察・認識するありようは、 性のオーガズムの整合性を否定することから始っているかぎり、 到達するところは、荒唐無稽にしかないということになるのである。 実際的な謎の解明の答えの寄せ集めが二元論から生まれていないことは、 決して偶然の事柄ではないのである。 性のオーガズムは、人間の本質を荒唐無稽なものとして露見させるものである、 このような見方がされれば、 ポルノグラフィと呼ばれる性のオーガズムの表現の一切は、 人間が行う思索においては、悪でしかないものである。 神の秩序、人間の秩序、社会の秩序、倫理、政治、経済、軍事の秩序は、 荒唐無稽が露見されることを厳格に排除することなしには、成立し得ないものだからである。 だが、こうしたことは、宇宙の生成過程にある人間にとっては、過渡の事柄に過ぎない。 われわれ日本民族は、民族の予定調和を進行しているのである。 宇宙の誕生と同時に定められた事柄へ到達しなければならないのである。 < 承 >     縄文土器にあらわされている縄の紋様がわれわれ日本民族の予定調和の表象であることは、 それがそこにあるからということではない、 そこにあることが、それ以前から持続した事柄として存在していることを表象しているからである。 縄というものがあらわす表象とは、そのようなものなのである。 縄文土器にあらわされている紋様が人類史上、ほかに類例を見ない独創的な表現であることは、 われわれ日本民族が人類史上、ほかに類例を見ない独創をやり遂げるということを表象しているのである。 民族の予定調和をやり遂げるということである。 われわれ日本民族にとって、縄のあらわす二重螺旋の形状がわれわれのDNAを眼前とさせていることは、 縄は、われわれの意識と思索と考察・認識において、そのあらわれが示されているということであり、 因習として継承され続けている事柄があらわされているということである。 われわれにとって、縄は、必要不可欠の道具である、とされるような程度のことではなく、 将来、縄が用いられることがなくなったときにおいてさえも存在する、民族意識そのものなのである。 われわれにとっては、縄が存在しなかったら、という仮定する考え方があり得ないのは、 縄が存在しなければ、日本民族も存在しなかったということだからである。 縄が宗教的、政治的、軍事的、美術的の目的で、日本民族の意識の表象として、 生活に密着して用いられて来ていることは、これまでの歴史が明らかとしていることであるが、 その縄の意識が意味することが、縄を目的のための道具とするだけのことであったとしたら、 縄に取って代わる有用な道具が導入されることで、縄の必然性は消滅していってしまうことである。 縄の意識がわれわれの民族意識であることを如実とさせている歴史の過程がこれを明らかとさせている。 室町時代より発祥したとされる縄の結束の術は、江戸時代にまで継承されて捕縛術となり、 流派は百五十以上、縛り方は三百種類はあったとされている。 その縛り方の意匠には、悪を払拭するという宗教的意義がこめられて、 対象となる男女や身分の相違ばかりでなく、季節の変化や方角においても、 それぞれ、異なる縄と緊縛の多様があった。 これらの流派が江戸時代の終焉をもって、ことごとく歴史から姿を消していったことは、 明治時代に入ってから西洋へ追従するように導入された、 合理主義的精神の考察・認識の方法に取って代わられたことによる。 国家の富国強兵の目的では、その先端を進んでいると思われる西洋の国家のあらわす表現は、 模倣して誤りがないと信じられるほど、みずからの国家の弱体と貧困を意識させられたということであるが、 それは、国家という事柄であって、民族意識は、因習を継承するものとして独自の事柄である。 ただ、国家は、その民族意識としての因習を陳腐な後進として、 教育の普及と拡充を意義として、消滅させるようなことをするものだとしたら、 絶対に消し去ることのできない民族の存在理由を抑圧するのであるから、 そこに、軋轢や矛盾や相反が生まれることは、当然のことであるばかりか、 国家がその富国強兵の目的において、敗北しなければならないという結果を招くことにもなるのだろう。 それは、敗北した国家が民族意識をどのように取り扱うかという新たな問題を抱えることであるが、 どのような国家の形態になろうとも、人類の誕生より、因習として継承されて来ている、 人間としての民族意識は、消滅させることができないからこそ、民族意識としてあるものなのである。 それは、独自の民族意識の表現を生み出すことが可能であるからこそ、 その存在理由が発揮されるものなのである。 追従するということは、そのように思索することで、みずからの貧困をみずからへ暴露していることである、 みずからが貧困であるかどうかは、その貧困が何を生み出すことができるか、 思索し、考察・認識することから、さらに、表現して明らかとさせるほかにないことである。 思索し、考察・認識することの不充分を追従に代えて、表現さえも追従することの模倣に過ぎなければ、 その軋轢や矛盾や相反を近代自我の苦悩を表現する日本の芸術であるとされたとしても、 お粗末な笑いを誘うことでしかない。 日本民族の縄の意識も、歴史の上から捕縛術の流派が姿を消していったことで、 さらに、根源的な事柄を露呈させるに至ったのである。 縄の民族意識は、人間のありようとして、性を除いては、あり得ないことが示されたのである。 人間が人間を縄によって緊縛する。 このことは、すでに捕縛術によって行われていたことで、それは、罪人を拘束するということであった。 罪があるとされる相手から、自由な行動を奪い取り、縄の意義をまとわせるということであった。 罪という意義のない場合でも、縄は対象から自由を奪い取り、拘束することであり、 捕らわれた動物が扱われるのと同様な境遇が与えられるということであった。 縄で縛られた人間というのは、畜生と同然のありようが示されることであった。 人間が人間を縄によって緊縛するということは、 人間の動物であることを明瞭にあらわすことなのである。 人間における性がそこに露見されるのは、性が動物状態を明確にあらわすものであるからであって、 人間が人間を縄によって緊縛することは、人間の心理以前の事柄としてあるということである。 縄による人間の緊縛が露見された性をもってあらわしていることは、 人間の動物状態が示されていることが最初にあって、 その後に付け加えられる心理は、その状態を展開させるためにある、表現でしかないということである。 明治時代以降に導入されたサディズム・マゾヒズムの心理という考察・認識は、 縄による人間の緊縛において、その状態を展開させるためのひとつの表現でしかないということである。 サディズム・マゾヒズムの心理が展開させる表現が用いられなかったとしても、 縄による人間の緊縛は、性をあらわす事柄には、まったく変わりがないということである。 われわれ日本民族の独自性をあらわす縄の意識がいとも容易に、 キリスト教神学の合理主義的精神から生まれたサディズム・マゾヒズムに結び付けられてしまったことは、 それに取って代わることが示せないために、追従したということでしかない。 サディズム・マゾヒズムというのは、ひとつの心理する方法であって、 いずれは、それに取って代わる心理の方法が考え出されることになれば、 遊戯や娯楽として楽しむようなひとつの表現方法でしかないものである。 加虐・被虐の相対性が男・女や善・悪の相対性と似たようなものである限り、そのようになることである。 生まれたままの全裸にある女性を縄で縛り上げる緊縛。 これは、外観からすれば、加虐・被虐をあらわすものであることに相違はない。 しかし、そのありようとしての外観が相似しているからと言って、その本質が同一とは限らない。 縄による拘束の目的が陵辱にしかないことであれば、縄による緊縛である必要はないことだからである。 日本のサディズム・マゾヒズムの性表現である、小説、映画、コミックス、写真、絵画、ゲームなど、 縄で縛り上げられて陵辱されている場面にあって、どのひとつを取っても、 それを別の拘束具の表現として置き換えても、性表現としての相違が生じることはないのである。 目的は、陵辱にあるからである、 そこに相違の不満が感じられるとすれば、日本的情緒が半減されたものとしてあるという不満である。 その不満は、われわれ日本民族にある縄の意識が納得させられていないという不満であり、 われわれには、縄の意識があることが明瞭にされたということである。 縄の意識の表象は、すでに、縄文土器に示されている。 縄文時代には、縄が用いられていたことがその表象から理解できることであるが、 人間が人間を緊縛するために、縄が用いられたという事柄が示されているわけではない。 日本の島々の誕生が男神と女神の性交から行われたという神話があるように、 縄文の時代にあったかも知れないという話を想像することができるだけである…… 男は、粘土をこねてひものようにし、それを輪にして積み上げながら、土器の形を作っていった。 その土器を長い日をかけて陽のあたらない場所へ置き晒し、充分に乾いた頃に、 作った火床へ土器を置き、枯れ草の灰をかけて、炎の勢いを増しながら焼き上げるのだった。 だが、のっぺりとした土器の表面は、焼き上がったときには幾つもの亀裂を走らせて、 手にして取り上げたときには、割れてしまうものであった。 そのようにして、どれだけの数を作っては、失敗を重ねてきたことであろう。 粘土を工夫してみた、乾かす日を伸ばしたりした、焼き上げる火と長さを変えてみたりもした。 しかし、のっぺりとした土器の表面には、亀裂が紋様のように走り、割れてしまうのであった。 男は、行うことの至らなさを不可思議へ思いを掛ける至らなさだと考え、 植物の細い繊維をねじって作られた縄を岩棚へ捧げて、眼を閉じて思いを集中させるのだった。 縄は不可思議なものであった。 植物の繊維を寄せ集めてふたつの細い束にし、それらをねじり合わせていくだけで、 最初にあった植物の細い繊維とは、まるで異なったものに姿を変えるのである。 しかも、植物の繊維は一本では柔弱な力しかないものだが、集まれば、蔓の一本よりも強靭であり、 どのようにも、形を変えることのできる柔軟があった。 その縄に、結ぶ、縛る、繋ぐということをさせれば、あらゆるものを自由に操ることのできる力があった。 ふたつのものがあれば結ばれ、ふたつは離れないように縛られ、ふたつをひとつに繋ぐことができる。 ふたつの繊維の束の撚り合わされた姿があらわす強靭と柔軟は、 美しい裸の男と女が絡み合っているように、陰陽の美しさが輝いているようであったのだ。 縄には、不可思議な力が宿っている、 男がそう思いを込めて、陰陽の美しさを見つめようと眼を開いたときだった。 岩棚の向こう側に、縄の美しさにも優る、美しい白い生き物と思えるような女が立っていた。 男は、びっくりして、見つめるままになっていたが、女の方も、びっくりして、立ちすくんでいた。 男は、この女こそ、みずからの連れ合いとなるために、あらわれた女であると思った。 男は、岩棚の縄を引きつかむと、向こう側へ走ってまわったが、女は、逃げ出していた。 男は、必死になって、女を追いかけた、強靭は柔軟に優っていた。 女は、背後から抱き締められるようにして、男の両腕のなかへ落ちていた。 女は、激しく両脚をばたつかせ、身体を懸命に悶えさせて、逃れようとするのだった。 男には、掻き抱いている相手の柔肌から立ち昇ってくる芳しい体臭に、 この女が連れ合いとなってくれる以外に、女はいないとさえ思われて、両腕の力をさらに込めるのだった。 やがて、女は、必死の身悶えを繰り返すことに力が尽きて、男の腕のなかで気を失ってしまった。 男は、みずからの藁葺きを引いた屋根の家へ、女を運んだ。 女は、すぐに気を取り戻して、置かれている場所を知ると、逃げ出そうとするのだった。 男は、あわてて、女を羽交い締めにして、 逃げ出さないようにするために、その身にまとっていた麻の布を無理やり剥ぎ取ったのだった。 女は、生まれたままの全裸にさせられたが、 さらけ出された余りにも優美な身体に、男は茫然とさせられていた。 女も、見つめられることにうろたえていたが、それでも、外へ逃げ出そうとすることは忘れなかった。 男には、この女を絶対に離すまいという思いが生まれていて、 ふたつのものがあれば結ばれ、ふたつは離れないように縛られ、ふたつをひとつに繋ぐことができる、 そのことを成し遂げられるのは、不可思議な縄のほかにないと思い至るのだった。 捕らえた動物を家畜にするために縛り繋ぐことをするように、 裸の女の両腕を無理やり背後へねじ曲げ、両手首を重ね合わさせて、縄で縛り上げるのであった。 それでも、女は、しなやかな両脚をばたつかせて、逃げようとする素振りをやめないのだった。 しかし、男の思いは、がっちりと結ばれていた。 女が連れ合いとなることに思い至るまでは、いつまでも、その格好にさせて置くのだと決めたのだ。 不可思議な縄の力は、それをやり遂げさせるからだ。 家の中央に藁葺きの屋根を支える太い柱があったが、 女は、それを背にして立たせられ、男のまなざしを全身で受けとめるように、 優美なくびれを見せる腰付きへ縄を巻かれて繋がれたのだった。 男は、真剣なまなざしで、相手の美しい顔立ちと身体を眺め続けたが、 女は、まなざしをそらせて、臍を曲げたように、かたくなになっているばかりだった。 男は、陶然となりながらも、その緊縛された姿を見つめているうちに、突然、ひらめいたことがあった。 女の生まれたままの全裸の優美な曲線をあらわすなめらかな柔肌は、 のっぺりとした土器の表面を思い起こさせた。 そのくびれも、艶めかしい腰付きへ巻かれた縄は、くっきりとあらわしていたのだった。  土器の表面に縄の紋様があれば、 土器は、不可思議な力に支えられた、もっと丈夫で、美しいものとなる。 男は、そのひらめきに有頂天となり、隅に置かれた割れた土器のかけらの幾つかを手に取ると、 それを全裸を縄で緊縛されて晒しものとなった女の眼の前へ、説明するような具合に示すのだった。 女は、何のことであるのか、まったくわからない、という唖然とした表情を浮かべていたが、 男が土器に夢中になっているのだということは、わかり過ぎるほどの振舞いだった。 男は、嬉しさの余り、柱へ繋がれた女へ抱きついていた、 抱きつくばかりでは抑え切れずに、女の唇へみずからの唇を無理やり重ね合わせていた。 女は、最初のような激しい抵抗を示さなかった、顔立ちを少しそらせただけで、されるがままになっていた。 男は、両手にしていた、縄と土器のかけらを重ね合わせるような具合にして見せ、 これは、女が教えてくれたことだと感謝をあらわすように、それらを捧げるように高々と掲げた。 それから、身に着けていた麻の布を、男はかなぐり捨てた。 女の前へ全裸がさらけ出されたが、男の陰茎は、 女に対する強い思いの丈をあらわすように、見事な反り上がりを示しているのであった。 男は、感謝と信仰をあらわすというように、みずからの反り上がった陰茎へ縄を引っ掛けて、 それを股間から尻へまわすと腰へ巻き付けて縄留めをした。 そのありさまをじっと見つめ続けていた女だった。 女は、思い至ったというように、柱へ繋がれた縄を解かれても、逃げる出す素振りを見せなかった。 男のされるがままに、後ろ手に縛られた身体を床へ横たえられると、 みずから、両脚を少し開いて見せることさえするのだった。 男は、満面に笑みを浮かべながら、反り上がった陰茎を女の花びらへあてがった。 女も、笑みを浮かべると、男の差し入れてくる思いヘ集中するように、両眼を閉じるのだった。 ふたりが仲の良い連れ合いとなって生涯を終わる、そのときが始まりだったのである。 縄の紋様のあらわされた新しい土器が誕生したときだった…… <縛って繋ぐ力による色の道が至らせる民族の予定調和>における、 <信奉者の流儀>ということの由来もここにある、というお話である。 縄文時代の表象が現在までの縄による女体緊縛へ繋がっていることである。 われわれ日本民族は、結ぶ、縛る、繋ぐという縄の意識をもって、 人類史上、ほかに類例を見ない独創を示すことへ向かい続けていることである。 宇宙にある事象を思索し、考察・認識し、独自の方法で表現することの可能な民族として、 導入されても追従するだけしかない事柄を超越して、さらに、先へ歩み続けるということである。 < 転 >     生まれたままの全裸となった女性へ、男性が思いを込めた緊縛の縄の意匠を施し、 <信奉者の流儀>に従って縄の掛けられた陰茎を膣へ挿入して、ふたりが共に官能の絶頂を極めること、 その<色の道>の修行を通して、絶頂を極めた喜びの最中に生み出される想像力を切磋琢磨すること。 このような行為が公然とあらわされることは、猥褻とされるものである。 猥褻は、いやらしいこと、みだらなこと、という感受性についてのことばかりではない。 国家の法に従えば、いたずらに性欲を興奮・刺激させ、 普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反することやそのさま、とされることである。 <民族の予定調和>は、われわれ日本民族の思想であり、 成人である二十歳以上の普通人の正常な羞恥心を持ち、善良な性的道義観念を抱く、 老若男女を対象とした事柄であったとしても、その猥褻は、避けることのできない事柄である。 猥褻が人間としてあることの本質的な問題、荒唐無稽をあらわしていることにほかならないからで、 <民族の予定調和>は、人間にある荒唐無稽を超克して、達成されることであるからである。 だが、大義名分などというものは、幾らでも作り出すことのできるものである。 ものは考えようであり、ものは言いようである。、 猥褻であっても、学術や芸術であると称するようなことは、数多に行われてきたことであるし、 人間を正しく診察するのが目的の病院で、 院長が女性看護師を裸にして猥褻行為を強要することが起る人間の世界である。 おためごかしということが世間の耳目を注目させる手段であることは、昔から行われてきていることである。 <民族の予定調和>と言っても、宗教性のある思想に名を借りた、好事家が猥褻を行う方法ではないか、 そのような批判を浴びるとしても、当然のことである。 <民族の予定調和>が<わが国における唯一の正統性ある猥褻論理思想>であると称する理由は、 猥褻論理思想であるから猥褻が行われるという理路整然としたありようを言っていることであるが、 <民族の予定調和>が陵辱を目的とした猥褻でないことは、言明しておくべき必要があることである。 このありようにおいてこそ、<唯一の正統性ある>ということが当てはまることだからである。 陵辱を目的としない猥褻行為、このようなことは、実際にあり得ることなのだろうか。 陵辱ということが、人をあなどって、はずかしめること、女を力ずくで犯すこと、暴行、とされることであれば、 いやらしいこと、みだらなことの限りでは、陵辱はあり得ないことであるが、 女性を生まれたままの全裸し、その身体へ縄の緊縛をするということは、 いやらしいこと、みだらなこと、とは思えなかったとしても、乱暴な行いであることには違いない。 外観は同じように見えても、その本質は同一ではない、ということが示されない限り、 <民族の予定調和>は、猥褻な陵辱を行っているだけのことであると見なされても、仕方がない。 そして、このように見なされる限りにおいては、民族全体の思想にまで及ぶことはない。 秘密結社、秘密クラブ、秘密サークル、秘密同好会、といったようなことでしか、あり得ないことになる。 秘密の集会が嗜好であるという者であれば、その秘密ということに固有の意義を認めているわけであるが、 <民族の予定調和>には、固有の秘密を持って、同朋と共有する秘密の特権などあり得ないことは、 葬式において、未亡人が生まれたままの全裸を縄で緊縛された姿を弔問者に晒して行われる、 <お披露目>ということを見ても、その開かれた教えは、成人の者が平等に共有することができるものである。 女性から、よく寄せられる問合せに次のようなことがあるが、これにも明確に答えがある。 <民族の予定調和>では、生まれたままの全裸の女性が自然の植物繊維から撚られた縄で緊縛されると、 二十歳以上であれば、老若に関わらず、女性はすべて表象となることができる、とされているが、 それには、容姿はまったく関係のないことなのか、教えとされるお話は容姿端麗の女性ばかりである。 教えとされるお話というのは、印象深く伝達されるために、文学的な仕掛けが施されたものである、 女性が容姿で区別されるものであれば、女性は陰部でも区別されるということである。 そのようなことはあり得ない、 <民族の予定調和>の表象としての自覚に目覚めた女性が美しく成長することは、 男性が<信奉者>としての誠実な行いを続けることで、美しくなっていくのと同じことで、 その場合、陰茎や容姿で区別されないことは当然のことである。 また、縄掛けされることのない女性は、表象となることができない以上、 <民族の予定調和>を歩むことはできないものなのか、という質問も投げかけられるが、 女性にも、それぞれに、家族・親族の事情、友人・恋人の事情、会社・役所・学校の事情などがあり、 表象となることがすぐには難しいということもある。 そこで、インターネットで予約を受け付けている、ということが実情である。 さらに、予約のできない女性や、その知名度から<民族の予定調和>を知らないでいる女性はどうなのか、 ということについては、女性が表象となることを希望する限り、無期限の受付が行われているものである。 このことは、<信奉者>となる男性においても、まったく同様の事柄である。 尚、<民族の予定調和>の達成される時期については、 『縛って繋ぐ力による色の道 ― 文学部出身の岩手伊作の記述による権田孫兵衛老人の黙示』 を参照して頂きたい。 だが、これだけ開かれた民族思想であっても、 日本民族のすべての女性が縄掛けされることに同意を示すことはあり得ない、 <信奉者>となる男性も、限られた者でしかない。 よくあるように、人類の愛と平和と平等を標榜していることではないが、 そのようなことは、強いて言われなくても、それが達成されない<調和>などあり得ないことであるから、 それよりも、切迫した人間の事柄が火急に語られることになる。 大衆的理解というのは、事物の本質そのものが語られることよりも、難しいことなのである。 それは、民族思想ばかりでなく、国家の政策、企業の事業、情報媒体の伝達にまで至ることである。 陵辱を目的としない猥褻行為ということは、なかなか理解されにくいことである。 誤解は、六階、七階、八階、屋上へと続くものであるかもしれない。 このことを理解して頂くには、 <導師様>である権田孫兵衛老人が<民族の予定調和>を認識されるに至った経緯をお話することが、 最も肝要なことであると思われる次第である―― われわれ日本民族の歴史として、明治時代がそれ以前とそれ以後の分水嶺となっていることは、 偉大な月岡芳年が『奥州安達ケ原ひとつ家の図』を完成させた年、 明治18年(1885年)に生を受けた権田孫兵衛老人の生涯をも決定づけることであった。 権田孫兵衛老人は、生まれながらにして、禿げ上がった真っ白な頭髪に歯のないくぼんだ口もと、 どぎつい目つきや鋭い鷲鼻、皺だらけの小柄で痩せ細った身体が険しい老いをあらわとさせた、 老人の風貌を持っていたが、それは、その出生に理由があった。 権田孫兵衛老人は、姉弟の双子として生まれた。 姉の方は、『奥州安達ケ原ひとつ家の図』の主題に選ばれて、傑作の表現として描かれたことで、 永遠の生を受けることになったが、同時に呪われた存在となった。 弟の方は、胚胎は一緒であったが、描写するに匹敵しない主題の模倣の産物とされて、 この世に生を受けることになったが、老人の老いさらばえた風貌としてであった。 姉は、『奥州安達ケ原ひとつ家の図』に描かれた主題の呪い、 かくまっていた病気の姫様の命を救うために、妊婦の腹を切り裂いて胎児の生き胆を与えようとしたが、 その妊婦が実の娘であった事実に出会うという、人間存在にある殺戮欲のあらわれを表象するものとして、 時間と空間を超越して自在にあらわれては、女性を嬲り殺すということを永遠の生として解き放たれた。 弟は、姉がそのような呪われた存在とならなければ、 思慮の深い優しさに満ちた美しい女性として生きることができたはずだと思い慕い、 それだからこそ、女性という存在は、被虐に晒されることにあって、 最も艶麗で聡明で慈愛にあふれる存在になる、という最初の認識を得ることになった。 この認識は、出生と同時のものであったから、権田孫兵衛老人の予言とも言われている。 予言は、その実証をいずれあらわすものであるから、予言と呼ばれるものである。 乳児が老人の風貌をしていることは、誰からも気味悪がられて、世話をされないということだった。 保育が行われなければ、乳児に訪れる死というのは時間の問題であったが、 身寄りがなく、眼が見えないことで疎んじられていた十六歳の少女が不憫に思い、乳児を引き取った。 十六歳の少女ひとりに養育する収入があるはずもない、可憐な容姿をしていたことを幸いにして、 容姿にも引けを取らない可憐で瑞々しさをたたえた股間を差し出し、金銭を得ることで生活を凌いだのだった。 少女は、泣き止まない乳児に乳の出ない乳房を吸わせたり、盲目の器用さで赤子の世話をして育てたが、 安い対価の過激な労働が災いして、二十歳を待たずに死んでいったのである。 育ての母がその姿を見ることができなかったために、 乳児は、風貌こそ老人のままだったが、三年間で見事な若者にまで成長していたのであった。 母は、死に際に、母の名である権田孫兵衛(ごんだまごえ)を、 権田孫兵衛(ごんだまごべえ)という男性名として名乗りなさい、と最後の言葉としたのだった。 その母の顔立ちは、被虐に晒されてきた女性にあってこそ、 最も艶麗で聡明で慈愛にあふれる女性の輝きがあるものだ、ということを目の当たりにさせられるものだった。 そして、第二の認識が生まれた。 眼に見えるものが必ずしもその本質をあらわすものではない、 それらが外観を互いに似たものとさせていたとしても、本質は同一とは限らない、 ということを得させたのであった。 権田孫兵衛老人には、養育してもらえる身寄りなどなかったから、当然、学校へ行くこともできなかった。 日清戦争で両脚を根元から失ったという、以前は学校の教師をしていた男性が読み書きを教えた。 両者の出会いは、権田孫兵衛老人がとある路地を歩いていて、通り過ぎた家の縁側に男性が座っていた、 両脚の不自由な男性は、身のまわりの世話をみずから行うために、縄を利用していた、 権田孫兵衛老人は、その巧みに操られる縄に魅せられて、立ち尽くしたまま眺め続けていた、 そこへ、男性の妻と思われる女性があらわれた、目の覚めるような美人だった、 ところが、男性が縄を用いても取るのに難儀していることを知りながら、 侮蔑しているようなまなざしを投げかけると、わざとその欲しがっている書籍を外へ蹴り飛ばしたのだった、 男性は、文句ひとつ言わずに、悔しそうな表情を浮かべていたが、 妻の立ち去っていく姿さえ見やることをしない態度には、それが日常生活であることを伺わせるものがあった、 権田孫兵衛老人は、失礼とは思いながらも、木戸を入って、庭に放り出された書籍を男性に手渡した、 男性は、お礼を述べると共に、ふたりの会話が始まった。 男性は、戦争で身体が不自由になってからは、女性を満足させることができず、妻には見放されてしまった、 妻には、すでに男ができていて、夜も戻って来ないことがあるばかりか、早く死ねと邪険になるばかりだった、 自分もそれほど長く生きられるとは思っていないが、未練が残るのは、教職をまっとうできなかったことである、 聞けば、君は読み書きすらもできないという、せめて、余生に君の教育をしてあげると言ったのだった。 男性が余生と言ったのは、半年足らずのことだった。 男性は、妻の不在の終日をあて、読み書きから始めて、蔵書のことごとくまでを教えたのであった。 だが、それにも増して、縄の扱い方を教えてくれたことは、第三の認識となることだったのである。 いつものように、男性の家を訪れたとき、玄関には、忌中の札が垂れ下がっていた。 出てきた喪服姿の美しい妻は、来たら渡してくれと遺言されたからと言って、 麻縄の束を権田孫兵衛老人の足元へ放り投げると、遺体との面会を拒絶して奥へ引っ込んでしまった。 近所の者に聞けば、男性はみずから縄で首を吊って亡くなったということだった。 権田孫兵衛老人は、食事も取らずに、形見として残された麻縄を何日間も見続けることした。 男性は、まるで、父親でもあったかのように、 ひとり立ちして生きていくために必要な思索する方法を教育してくれたのだった、 それは、結ぶ、縛る、繋ぐ、という縄を操ることがすべての答えを出してくれることである、 という認識に至らせたことであった。 <導師様>が現在も使用されている、灰色に色褪せた古びた麻縄は、その縄である。 縄を扱うことで生活していくことを決心させたことだった。 しかし、時代は、富国強兵を旗印とした国家の政策が、キリスト教の合理主義的精神から生み出された、 西洋の先端の学問と技術を導入することに躍起となっていた。 室町時代以来の伝統を持つとされる、縄を操る方法である捕縛術の存在を知ったが、 因習は消滅させられるように、百五十もあったという流派の存在を捜すことは困難を極めた。 そのときに訪れたのが第四の認識であった。 明治10年(1877年)に、エドワード・S・モースによって発掘された大森貝塚から出土した原始の遺物、 縄文土器の復元が一般公開されたのであった。 権田孫兵衛老人は、その土器の力強い形態に感動させられたばかりでなく、 表面にあらわされた縄の紋様を見るなり、 頭上から稲妻を貫かれるほどの驚異と深遠と覚醒を感じさせられて、 全身がぶるぶると痙攣し、心臓がどきどきと高鳴り、自分は死ぬのではないかとさえ意識させられた。 それは、われわれ日本民族には、その実現される将来まで確実に生存することが定められているという、 <民族の予定調和>があることを教えるものだったのである。 みずからの出生や老人として生まれてきたことの不可解の意味、 育ての母や父が教育してくれたことの意味、 縄を操ることが生きる道であることの意味を理解させたことであった。 みずからこそが<民族の予定調和>の実現を伝導する者であることを自覚したのだった。 この認識は、すぐさま、ひとつの出来事と結び付くことで、第五の認識へと至らせることになった。 古本業者であった知り合いの者から、有名な小説家の宅で開かれている定例会の席へ誘われたのだ。 小説家を慕う若手の文学者や教え子が集って、最先端の日本の思想を語り合うというものであったが、 権田孫兵衛老人は、自分のような下層の者が行くことは、とんでもない場違いであると断った。 しかし、知り合いは、奇想があるから優れた文学が生まれるのであり、 外国の文学にはそれがある、君にも奇想があるからと強引に連れていかれたことだった。 人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンを実現することを目指して、 縛って繋ぐ力による縄の道がそれを実現させることは、縄文土器が表象していることである、 その席で語られたこのような事柄は、奇想である以上の反発を受けることだった。 人間が奢り高ぶって尊い神の存在を侮辱するものである、と顰蹙を買い、 縄を縛って繋ぐ力など、陳腐な因習であって、新しい文学の想像力ではない、と非難を受け、 科学的な解明のない縄文土器の解釈など、余興にはもってこいの戯言だと大笑いされたことであった、 奇想だけでは小説は売れない、古本業者の思惑した通りの結果だったのである。 ただひとり、主人である小説家だけは、神経症を病んだような苦虫を噛み潰した顔付きを見せながら、 じっとなったまなざしを権田孫兵衛老人の老いさらばえた風貌へ注いでいるのだった。 権田孫兵衛老人は、打ちのめされた思いにあった、 誰にも理解されない思想は、所詮、思い上がりから思索しているだけの妄想に過ぎないことだとも思った。 その落胆に沈む権田孫兵衛老人の下宿へ、 小説家の奥様が訪ねてきたことは、驚愕する以外にないことだった。 夫から申し付けられて、彼は生活に困っている将来ある思想家である、 少しの援助にでもなれば、と金銭を渡されたのであった。 ほかの若手の文学者にも行っていることであるから、遠慮は要らない、と押し付けられたのであった。 生活には困り続けていたから、感謝に余りあることで、有り難く頂いたものだった。 しかし、奥様は、すぐに帰られようとはしなかった、 下宿の部屋が母屋から掛け離れた廃屋同然の様子をつくづくと眺められてから、言われたのだ。 「権田さんは、日本法医学会と春陽堂が出版した『色情狂編』という書籍をご存知ですか」 突然の問い掛けであったが、育ての父の蔵書に、それは、発禁本としてあったものだった。 「知っています、クラフト=エビングという学者の性的な精神病理についての研究の翻訳です。 それが、何か」 奥様は、端正な顔立ちに思案げな表情を浮かべられて、さらに、話を続けられた。 「では、権田さんは、マゾヒストということをご存知ですわね。 私は、そのマゾヒストというものに一度なってみたいのです。 会合で権田さんがお話になられたこと、私は、一部始終をお聞き致しました。 あなたが特別な方であるとの印象も受けました。 あなたであるならば、私の抱えている悩みを聞いて頂けるのではないかとも思いました。 私がここへ遣わされたのは、運命であるに違いない、と思えることなのです」 奥様の毅然として話される様子は美しさの漂うものであったが、権田孫兵衛老人は制した。 「待ってください、奥様、あなたは、わたしを買いかぶっておられます。 私は、いまは、みずからに悩むことで精一杯で、人様の悩みなど、まして、奥様のようなお方の悩みなど、 お聞きする身分でも、余裕もまったくないことです、奥様も、私の風貌をご覧になっていて、 私が、その思想以上に、ただの異常な人間だと思われているのではないのでしょうか」 それに対して、奥様は、じっと見返すまなざしで、優しく答えられたのだった。 「そうですわね、確かに、それほどお若いのに、それほどお年寄りなのですから。 でも、それには、きっと何かわけがあるのでしょう。 普通と思われないことには、必ずわけがあるものなのです。 外観だけでは、わからないことですわ。 私だって、初子の流産で一度投身自殺を図っているのですよ、世間にはひた隠しにしていますけれど。 夫の小説家としての苦悩にしても、 人間の自我をどのように解決しなければならないかを文章で表現するということは、 並大抵のことではないのでしょう、 それを、私や子供たちへの暴力にさえ、あらわさなければならないのですから。 私は、夫の暴力に耐えています、いや、それは喜びでさえあるのです、夫を慕い続けているからです。 被虐に晒されることに喜びを感ずる、このようなありようのことをマゾヒストと言うのでしょう。 私は、一度でよいですから、そのマゾヒストというものになってみたいのです。 そして、私の自我というものを知りたいのです。 権田さんは、おっしゃられたでしょう、 女性という存在は、被虐に晒されることにあって、最も艶麗で聡明で慈愛にあふれる存在になるものだと。 それを私に証明してください、お願い致します」 奥様は、蒼ざめているくらいの真剣な表情を浮かべて、澄んだ綺麗なまなざしを向けられていた。 若い権田孫兵衛老人を驚愕させ、狼狽させ、圧倒させる女性の迫力が感じられるものであった。 畳と土間へ互いに向かい合って、じっと見つめ合ったまま、立ち尽くしている男と女であった。 「わかりました、私にできることを最善を尽くして行います。 奥様は、私が申し上げる通りのことをなさって頂けますか」 権田孫兵衛老人がそう答えると、奥様は、しっかりとうなずかれるのだった。 麻縄が用意され、奥様は、身に着けて着物をすべて脱ぎ去るように言われたが、 女性の一念は、羞恥を漂わす脱衣には違いないことだったが、ためらいの押し殺されたものであった。 奥様は、顔立ちも端正であられたが、あらわされた生まれたままの全裸の姿態も優美な白さにあった。 権田孫兵衛老人にとっては、女性の裸体へ施す、初めての縄による緊縛であった。 そして、それは、これまでの縄の修練の結果が試されることでもあったのである。 奥様は、ほっそりとした腕の華奢な両手首をなめらかな背中へまわすようにされ、後ろ手に縛られた。 全裸の姿を夫以外の男性の前へ晒すということだけでも、大変な羞恥であったことに違いなかったが、 女性の羞恥の拠り所である乳房と股間を覆い隠す自由を奪われたということは、やはり、大きな衝撃であり、 奥様は、最初にみずからが考えていたことよりも、事は重大なことであると気づかされたように、 顔立ちは、赤く緊張に引きつって、まなざしは焦点が定まらずに戸惑い、 綺麗な唇は、言い出そうとする言葉を捜すのだが、息を継ぐのが精一杯というように半開きとなっていた。 だが、権田孫兵衛老人は、奥様が真剣に求められたことであれば、真剣にお応えするという思いにあって、 縄掛けに容赦をすることはなく、綺麗なふたつの乳房を上下から挟むようにして胸縄を掛け、 ほっそりとした首筋の左右から下ろした縄で、それを突き出させるような具合に締め上げ、 さらに、優美な腰付きのくびれを際立たせるように巻き付けて、絞り上げるのであった。 奥様は、想像していたことよりも遥かに淫猥な境遇に晒されていくことに、思いを翻弄させられるように、 立ち尽くしたまま縛り上げられていくことがこらえ切れないとでも言うように、 顔立ちを揺らめかせ、上半身をうねらせ、腰付きをくねらせていたが、 しなやかに伸びた両脚だけは、それが守るべき最後の羞恥であるように、 艶やかな太腿をぴったりと閉じさせて、かたくなにさせているのであった。 奥様の顔立ちの表情は、縄を柔肌へ掛けられて緊縛されたことで込み上げさせられる官能へ、 注意を向けようとする思いとそれから逃れようとする思いの板ばさみになっていることを伝えていた。 「奥様、両脚を開いてください」 権田孫兵衛老人がそのように言っても、 思い余っているという緊張をあらわすばかりで、まるで、聞こえていない様子であった。 「奥様は、マゾヒストがどのようなものであるかをお知りになりたいのでしょう。 それであれば、両脚を開いてください、お願いです」 強い口調が繰り返したが、奥様は、泣きださんばかりの顔立ちになって、いや、いや、と首を振るのだった。 しかし、もう、やめてください、という言葉が吐き出されたわけではなかった。 「奥様、無礼をお許しください。 これも、あなたが求められていることをあらわすためのことです」 権田孫兵衛老人は、無理やり、しなやかな両脚を開かせるようにすると、 腰付きのくびれに巻き付けていた縄の残りを、正面から縦へ下ろすようにしたのであった。 ああっ、いや、いや、とか細い声音が奥様の口からもらされたが、 割れめへもぐらされて、艶めかしい尻の方からたくし上げられていく縄には、されるがままであった。 股間へ深々と埋没させられる縄が掛けられると、奥様は、立ち尽くしていられるという状態になかった。 縄で緊縛された裸身に官能を煽り立てられて、舞い上げられていくように足元が覚束なくなり, 畳の上にへたり込もうと、なよなよと崩れかけていったが、権田孫兵衛老人は、そうはさせなかった。 奥様のなよやかな全裸を掻き抱くと、敷居の柱の方まで運んでいって、 その柱を背にさせて、立たせた姿勢で縄で繋ぎとめたのだった。 奥様は、生まれたままの全裸の姿を後ろ手に縛られ、胸縄を掛けられ、首縄と腰縄をされて、 女性の最も恥ずかしい箇所へ縄をもぐり込まされて、 それを晒しものにされるという被虐の姿にさせられたのであった。 権田孫兵衛老人は、奥様の正面に立ち、 妖しい美しさを潤いのある白さで輝かせている姿態を見つめるばかりだった。 その姿には、 女性という存在は、被虐に晒されることにあって、最も艶麗で聡明で慈愛にあふれる存在になるものだ、 ということが、願望でも、誇張でも、妄想でもないことを明らかとさせている風情があったのである。 奥様は、自然から生まれた植物繊維で撚られた縄で、目もあやに縛り上げられた全裸を、 こらえることがもはや抑え切れないというように、妖しく艶めかしくうねらせくねらせして悶えさせながら、 火照り上がった顔立ちを陶然とさせて、芳しく匂い立つ女性の色香をそこはかとなく漂わせているのであった。 男性に見つめられているということなど、念頭にないどころか、 そこが何処であるのかさえも気に掛かることなく、ひたすら、みずからの官能に思いを集めているのであった。 官能の喜びに浮遊させられているその恍惚とした表情は、 権田孫兵衛老人にとって、まさに、天女のように美しく神秘的なものであると感じさせられたことであった。 生まれたままの全裸を縄で緊縛されたというだけで、それ以上の陵辱は加えられることなしに、 奥様が妖艶な裸身を硬直とさせて、痙攣をあらわしながら、官能の絶頂を極められていったことは、 権田孫兵衛老人にとって、深い感動を持って、認識することができたことであったのである。 すべてが鎮静して、男と女の別れが訪れたとき、言ったのであった。 「奥様のあらわされたことは、マゾヒストというようなことではありません。 奥様は、女性の官能をもって、求められるものを求めて、自然に得ることができたことです。 それを助けたのは、自然から生まれた麻縄、人間にある縛って繋ぐ力によることです。 奥様が暴力を受けて耐えられることも、それが喜びでさえあるのは、ご主人を思い慕っておられるからです。 被虐に晒されることがすぐに性的な喜びに結び付けられるという考え方は、 心理探求の始まりを意味していることに過ぎません。 <民族の予定調和>は、官能があらわす<色の道>ということを通して、 女性という存在は、被虐に晒されることにあって、最も艶麗で聡明で慈愛にあふれる存在になるものである、 ということが示されるものです、奥様は、それを示して見せられたのです。 私は、今日、そのように認識を得ました、奥様のおかげ以外の何物でもありません。 感謝致します、本当に、ありがとうございました」 権田孫兵衛老人の語った第五の認識であったが、奥様は、優しく微笑みを浮かべられて、 「私の方こそ、ありがとうございました、これで勇気を頂きました」 と答えられ、そして、両者は、二度とめぐり合うことはなかったのだった―― 文学部出身の岩手伊作から補足させて頂ければ、 日本の近代意識と呼ばれているありようが自我を苦悩することに根拠を置いているのは、 そのありようばかりが表現された文学が代表作とされていることを見れば明らかなことである。 この近代自我の苦悩の根拠は、それほど複雑な事情にあるわけではない。 それまでの縄の意識で歴史を継承して来た思索があるとすれば、 江戸時代と明治時代の分水嶺は、 それを西洋の合理主義的精神による方法の思索に変えようとしたことで、 軋轢と相反と矛盾を生じさせたことによるものである。 その収拾と解決がつかないことを苦悩としていることであり、 それが自分捜しなどと称されて、日本伝統の文学的主題として、現在にまで継承されていることである。 自我を苦悩することが文学である、ということを私小説的方法で行い続けている所以である。 <民族の予定調和>は、その問題にも、答えを出す用意がある。 それができてこそ、小説家の奥様に教えられた<導師様>の第五の認識は、意義を持つことなのである。 < 結 > 認識の五段階を経て、 <導師様>は、<民族の予定調和>の伝導に本格的に取り掛かられたのであるが、 それは、時代の趨勢である状況との軋轢、相反、矛盾を露骨にさせられたということでもあった。 <導師様>の示される<民族の予定調和>へ関心を抱く者は、絶無と言うほどになかったのである。 生まれたままの全裸となった女性へ、男性が思いを込めた緊縛の縄の意匠を施し、 <信奉者の流儀>に従って縄の掛けられた陰茎を膣へ挿入して、ふたりが共に官能の絶頂を極めること、 その<色の道>の修行を通して、絶頂を極めた喜びの最中に生み出される想像力を切磋琢磨すること。 このような行為は、エロ、グロ、ナンセンスであって、サディズム・マゾヒズムの異常性愛の行為、 或いは、猥褻な陵辱行為、公序良俗に反するものとして、警察に逮捕されることでしかなかったのである。 <民族の予定調和>へ関心を抱く者があらわれたとしても、逮捕されるということが敬遠させたことだった。 警察の行う取調べは、時には、サディズム・マゾヒズムの異常性愛行為を遥かに凌ぐ過激さがある、 と一般市民には、暗黙の了解のあることだったのである。 <導師様>の伝導は、言うまでもなく、公然とした場で実際の行為を持って行われたことではなかったが、 女性に話しかけているその様子を見られただけで、巡査を呼びにやられたことは確かだった。 <導師様>の風貌は、ひと目見るだけで、異様、異常、奇怪、怪奇、恐怖さえ感じさせるものが漂い、 女性や子供はまったく寄り付かず、男性からも白い眼で見られるだけのものであったから、 警察の職務質問は、女性をかどわかしているのではないか、ということに終始した。 年老いているのか年若いのか、わからない、奇態千万なおやじである、 流行している怪奇探偵小説の敵役にはもってこいの風貌であると言われても、 映画出演の紹介がもらえるわけでもなく、現実の迫真力は言語の想像力に優るという風説を立証するだけで、 そのような不利な状況において、<民族の予定調和>があらわす日本民族の定められた道を語れば、 気違い扱いされて、早速、精神病院行きの手続きを取られることは確かであった。 <民族の予定調和>の大衆的理解は、まだ、まだ、早過ぎる時期にあると判断されたことであった。 <民族の予定調和>の道を語っても。 煙草の吸殻や唾を吐き捨てられるか、馬車馬や犬や猫に糞や小便をされるだけのものでしかなかった、 と<導師様>は、説法においては表現すべきであるとおっしゃられたことだったが、 説法としての表現を行っているのは、広報担当者の私、岩手伊作である、 私としては、大衆的理解の観点からは、そのような下品な表現で嫌悪感を招くことは避けたいところである。 何故なら、<導師様>の苦難の道は、大衆的理解を得られず、 ただひとり、歩き続けるだけのものでしかなかったことには違いなかったが、 人間の世の中には、大衆とは別の意識と思索を持っておられる方々が存在し、 その方々は、その地位と財産と権勢において、大衆とはかけ離れた事柄を求めておられることがある、 実際、<導師様>の生活費は、このような方々から頂いた給金でまかなわれていたのである。 <民族の予定調和>が日本民族に平等に開かれている思想であることからすれば、 このような特別な取り扱い方をされることは、ただ誤解を招くことだとして、<導師様>は沈黙されるが、 ガラス張りの情報公開こそは、大衆的理解の始まりであるから、岩手伊作は公にするものなのである。 だが、そのお話に入る前に、 <導師様>の三歳年上であった、ひとりの因縁のある人物について触れておくことにする。 <導師様>とは、ついに、面識のないままに亡くなられてしまったが、 偉大な月岡芳年を継承する絵師であり、偉大な月岡芳年が責め絵の形態を描いたのは、 生涯における作品の一部であったことに過ぎなかったが、この絵師は、ほとんど責め絵しか描かなかった。 因縁というのは、責め絵師が責め絵の生涯において、 拠り所としたのは、『奥州安達ケ原ひとつ家の図』であったからである。 偉大な月岡芳年は、写生を基本としていたが、この絵画は、まったくの想像力によって描かれたものであった。 責め絵師は、偉大な月岡芳年が本当に妊婦を吊るして描いたものであるかどうかを確かめるために、 みずからの妊娠している妻を吊るして実験し、写真にまで残したのであった。 その結果は、写生はされていないということが確認され、偉大な月岡芳年の弟子にこのいきさつを語ると、 師匠がその写真を見たら大いに喜ぶだろうと答えられたとのことだった。 偉大な月岡芳年には、女性の吊るし斬りが行われている絵画の含まれた、 『英名二十八衆句』という十四図の武者絵もあるが、人間の殺戮欲が表現されたものとして、逸品である。 だが、偉大な月岡芳年の表現した人間にある殺戮欲は、サディズム・マゾヒズムという思想の導入によって、 性欲ばかりが前面に押し出される理解が行われるという結果を招いたのであった。 それには、ジークムント・フロイトという深層心理学者も、 性欲がすべての心理の前提であるという思想を掲げて、さらに、拍車の掛けられていたことであった。 責め絵師によって数多く描かれた、縄で緊縛された全裸の女性が残虐に殺戮されるという表現は、 人間の殺戮欲にも増して、性欲が露骨なものとして扱われているのである。 そして、これ以降、縄で緊縛された全裸の女性、というありようは、 サディズム・マゾヒズムの性愛行為として、定型化されたものとなっていくことであった。 <導師様>が認識されていたありようとは、異なる大衆的理解へと向かっていくことであったのである。 殺戮欲は、大手を振って戦争という大量殺戮へ向かわせている時勢であったから、 性欲であれば、猥褻として、嘲笑されるか、侮蔑されて、片付けることができたことかもしれないが、 殺戮欲が前面に押し出されるというのでは、戦争行為のありようをまともに問い掛けられることでしかない。 人間の四つある欲のなかで、殺戮欲がおざなりにされたままでいるのは、 殺戮欲が戦争行為ばかりでなく、日常生活の食材にまで思索を及ばせることであったからだが、 あたりさわりのない表現こそが大きな大衆的理解を得られることであれば、 その大衆的理解は、金銭の生まれる方へ引き寄せられていくことで、さらに増大するものであるから、 表現は、それが正しいありようであるかどうかという本質の問題に関係なく、 間違った理解であったとしても、より良く理解されることの方へ流れていこうとするのである。 いつの世にも変わらない、人間が群棲していれば起るという事柄である。 起ってしまって取り返しのつかないことであれば、仕方のなかったことにするだけの事柄である。 民族史全体の時間から見れば、 <民族の予定調和>が実現されるための過程にあった出来事に過ぎないことだとしでも、 その時間のなかで、生活を凌いで生きている者にとっては、切迫した火急の現実である。 同一の事柄を眺めていても、同じ事柄には見えない、ということを明らかとさせるためには、 その見方と同様の見方ができる者が多数あらわれることなしには、あり得ないことである。 <民族の予定調和>の大衆的理解とは、そういうことである。 従って、これからお話することが富裕な者たちの単なる贅沢なお遊びと感じられることであるか、それとも、 <民族の予定調和>が通過しなければならなかった苦難の道であるかは、見方次第のことである……  軽井沢にある豪壮な別荘へ招かれたとき、権田孫兵衛老人は、紹介者であった陸軍大佐と一緒であった。 ふたりは、そのちょうど一週間前に、知己を得た間柄であった。 警察の事情聴取から情報を得たとして、陸軍大佐の部下が権田孫兵衛老人の下宿を尋ねてきた。 その将校に連れられて赤坂にある料亭へ出向いたとき、 すでに、宴席を囲んで五人の立派な風采をした男性と三人のきらびやかな芸妓がいたが、 権田孫兵衛老人は、早速、その腕前を見せてみろ、と次の間を開いて見せられた。 そこには、ひとりの女性が生まれたままの全裸の姿で正座させられていたが、 顔立ちが上げられて驚かされたのは、その女性が当代の若手人気女優であったことで、 目が覚めるように美しい顔立ちも姿態も、輝くばかりの純白の輝きを放っていることがそのあかしだった。 権田孫兵衛老人は、命じられたことを黙って行うだけで、三ヶ月分の生活費に匹敵する給金を渡されていた。 何が背景にあるかという疑念は一切抱かずに、その場に用意されていた真新しい麻縄で、 女性を後ろ手に縛り、胸縄を掛けて示したのだった。 女性は、全裸の羞恥を耐えていることが精一杯で、縄で緊縛された境遇には、めまいさえ起こしていた。 宴席の男性がひとり立ち上がって、緊縛された女性のありさまを検分しにやって来たが、 この男性が陸軍大佐であり、捕縛術の断絶させられた流派の子孫であって、 縄掛けをきっちりと確かめると、見事な出来だと褒めた。 「だが、女をよがり泣かせるような縄の緊縛ができないことには、ここでの仕事は無理だ」と付け加えた。 宴席にいた恰幅の良い背広姿の男性が、やらせてみろ、と声を掛けた。 若手女優は、その姿がはっきりと見えるように、 陸軍大佐によって縄尻を取られ、引き立てられるようにして、宴席の間近まで連れてこられた。 五人の男性と三人の芸妓が注ぐ熱いまなざしのなか、権田孫兵衛老人は、求めに応じる縄掛けを始めた。 若手女優は、舞い上げられてしまったように、美しい顔立ちを火照らせて、まなざしを揺らめかせていたが、 権田孫兵衛老人の緊縛は、全裸を桜色にのぼせ上がらせるほど、効果のあるものであった。 まるで、その縄は、命を得ている生き物のようにまとわりついて、淫靡な妖気を吸わせるのだった。 さらに、加えられる縄は、疼かされ、掻き立てられている女の官能を煽り立てることはしても、 もはや、元に戻ることは不可能であるほどに、女性を追い立てていくものであった。 若手女優は、あぐらをかかせられた姿勢で、華奢な足首を交錯させられて束ねられた。 それから、仰向けに寝かされていったのだが、 女性の股間は、これ見よがしに、見つめる者たちの方へ向けられているのだった。 女性の真っ赤になった顔立ちは、あたかも、見つめられている羞恥の箇所をじかに触られているように、 海老責めと呼ばれている格好にされた緊縛の裸身を抑え切れない羞恥として悶えさせていた。 美しい顔立ちの眉根を寄せ唇を噛み締めて引きつった表情とは裏腹に、 緩やかに開き始めた綺麗な花びらからは、きらめくしずくがもれ始め、 可憐な亀裂が膨らんでいくと、甘い芳香を匂わせるようなどろっとした花蜜があふれ出すのだった。 それが演技とされることであれば、若手女優は、官能の恍惚に舞い上がる最高の表現に及んでいた。 観客から熱意をもって見つめ続けられるということが、 これほどまでに、女優を高ぶらせるものであるかと言うほどに、 汗で光らせた純白の裸身をあらんかぎりに悩ましく悶えさせて、 美しい顔立ちを陶然とした表情に変えながら、官能の絶頂へと向かい続けていくのであった。 権田孫兵衛老人の緊縛がその施された者の個性をあらわすということのあかしだった。 女性は、全裸を縄で緊縛された姿を晒されただけで、痙攣をあらわしながら、喜びの絶頂を極めたのだった。 五人いた男性からは、それぞれに感嘆のため息がもれ、三人いた芸妓からも、小さな歓声が湧き上がった。 陸軍大佐は、権田孫兵衛老人に近づくと、杯を差し出して、 「まあ、一杯飲め、おぬしは、なかなかのものだ、使いものになる。 来週の軽井沢の夜会へ来い」と言ったのであった。 それから、権田孫兵衛老人は、席を退くように言われて、その間を出ようとしたとき、 美しい若手人気女優が喜びの絶頂を極めたその緊縛された姿態のまま、 となりの艶めかしい夜具の敷かれている部屋へ運ばれていくのを目にしたのだった。 軽井沢の別荘へ向かう車のなかでは、陸軍大佐は、次のようなことを話した。 「先日の女優にしたところで、本人が望むことであるか、望まないことであるかは、関係ない、 金額さえ承諾されたことであれば、あのようになるというだけのことだ、 おぬしは、事情聴取の調書によれば、<民族の予定調和>とやらを伝導しているそうだが、 そのようなことは、無駄だ、やめておけ、人間の世の中を支配しているものは、金銭でしかない、 人間は、自分が価値のあると思うものに対してだけ、金銭を支払うのだ、 金銭の動かない事柄には、人間に貢献する価値などないということだ、 政治家だって、企業家だって、軍人だって、おぬしのような宗教家だって、 大義名分、美辞麗句を掲げてやっていることは、みずからが得る金銭のためのおためごかしということだ、 おためごかしをおためごかしだと人に思わせないことのできる人間、 そのような人間が人並み以上に優れているとされて、世の中で成功している人間であることなのだ、 それが実際ということだ、ただ、それをあからさまにさせたのでは金銭は動かない、 だから、あからさまにさせないために動く情報の人間がいて、情報がまた金銭を動かすということだ、 情報を伝達する媒体というのは、おためごかしの芸術と称されても、過小評価とさえ言えるくらいに、 真の芸術などと称されて貧乏人が行う労苦・辛苦・艱難の実りある成果の上前をはねることに長け、 国家の報道とされる大義名分、美辞麗句には、取り上げられた者が赤面するくらいの誇張があるものだ、 大衆的理解を得るには、そのくらいの表現でなければ、感動と共感を引き起こせないからだ、 感動というのは、喜怒哀楽の誇張をもって共感を生み出すことであるから、大衆的理解には不可欠なものだ、 実際は、感動を生み出す手管こそが金銭を生み出すために行われる芸術とされて然るべきことだろう、 貧乏人が行った労苦・辛苦・艱難の実りある成果も、本人の死後にあってこそ、価値が与えられるという所以だ、 死者は口をきかないのだから、どのようなおためごかしに利用されても、文句の出る筋合いはないということだ、 大衆的理解とは、感動という共感に繋がれて、実際に見られては困るものから隠蔽されるということだ、 感動を目的とした情報には、金銭を生むための魂胆があるということだ、 大衆的理解とは、いつの時代にも、そのように操作されて作り出されてきたものだ、 みずからの生死を賭けて戦争に赴くためには、共感する大義名分、美辞麗句が必要不可欠と言うわけだ、 いま行っている大東亜の戦争にしたところで、我が国がいずれは敗戦するとわかっているのは、 我が国の国力や戦力を見れば、それで飯を食っている者にはわかり過ぎることだ、 にもかかわらず、勝利することもできない戦争をどうして行い続けるのかと言えば、そこに金銭が動くからだ、 戦争というものが最大の消費であることは、生産する者にとっては、最大の供給ということだからだ、 兵器や弾薬や物資が浪費され、あらゆる物が破壊され、多くの人が死ぬということが生み出す需要は、 どのような方法であろうと、それに対して供給できる人間に儲けを与えるということだ、 お国のため、民族のため、天皇陛下のため、富国強兵、領土拡張、極東の安定平和、 大義名分、美辞麗句などは、どのようにでも作り出せることだ、 そのようなものがあると理解できて、そのようなことのために動いてくれる人間があればよいことだけだ、 正しいとか正しくないなどということは、まるで、意味のないことだ、意味のあるのは、生まれる金銭だけだ、 金銭さえあれば、相手が異国の敵であってさえ、分かり合える言葉で話すことができるからだ、 金銭は、どのようなものにも優る、万国共通の言語だ、 だから、敗戦したところで、その荒廃に苦難するのは、金銭のない貧乏人だけということにしかならない、 手酷い敗戦こそ、多大の需要と供給という、金銭を儲けるための種が転がっていることだからだ、 そのようにして、人間はやってきたのだから、平氏の終末も、豊臣の終末も、日本の終末も変わらない、 戦争は人間にある殺戮欲のあらわれ、そんな欲よりも、遥かに強靭な金銭欲が人間にはあるということだ、 いつの世の中でも、人間は、おためごかしの上手な金儲けのできる者だけが生き残り続け、 戦地で死んでいっている貧乏人に代わって、国内では、贅沢な暮らしをしている裕福者がいるということだ、 <民族の予定調和>など、金銭にならないことは、行うだけ、時間の無駄ということだ、 わしの父親は、捕縛術という長い伝統の流派を継承した者だったが断絶した、 時流に合わず、需要がなく、金銭にならなかったから、どうしようもなく、消滅してしまったということだ、 父親が最後に行った捕縛術は、これ以上に見事なものはないという、首吊りの縄掛けだった、 伝統として継承されるものは、それが金銭を生む限りにおいて、生き残り続けるものでしかないのだ、 断絶して消滅していくものは、金銭の利用価値がないということをあからさまとさせているだけなのだ、 おぬしも、<民族の予定調和>という大法螺のおためごかしを吹いて、 お布施をたんまりと儲けて、女性を好き勝手に弄ぶというのならば、話はわかるが、 大した稼ぎもできないで、もっともらしいことだけを言っているだけでは、貧乏人の思想に過ぎない、 貧乏人の思想は、貧乏人にしか寄りつかないから、金銭の生まれる種は永遠にないということだ、 種がないところには、子は生まれない、子孫の繁栄もなく、未来もないということだ、 予定調和と言うのは、まさに予定でしかあり得ないということだろう、 おぬしも、生活に困っているというのなら、その縄掛けの猥褻を特徴とする技能で儲ければよい、 素っ裸の女を縄で縛り上げただけで、いかせることができる者など、そうざらにはいない、 世の中には、儲かるという価値さえ認めれば、幾らでも金銭を出す裕福者はいるのだ、 これから向かう場所で行われていることは、その裕福者の夜会で、 そこには、政界、財界、宗教人、軍人、華族と様々な方々がおいでになっている、 目的は、ただ、その時間を楽しむということだけでしかない、思想も宗教も信念もまるで無縁のことだ、 そのようなものは、金銭を生み出すための衣に過ぎないから、羞恥もなく裸になれるという場所だ、 わしは、おぬしが気に入っているのだ、おぬしのためにその場を役立てろ」 権田孫兵衛老人には、『奥州安達ケ原ひとつ家の図』から生まれた出自があったので、 はい、そうですか、と簡単にうなずくことのできる話ではなかった、 ただ、険しい老いをあらわとさせた無表情で聞いているだけのことであった。 ようやくにして到着した豪壮な別荘は、特徴的な外観としては、恐ろしく高い塀がめぐらされていることで、 頑丈な門構えから、住んでいる者の生活を窺い知ることは、まったく拒絶されていることだった。 あらわれた執事の身なりをした男性によって、建物のなかへ入る玄関扉が開かれたとき、 驚かされたのは、内部の豪華な造りもさることながら、そこに堂々と屹立していた白木の十字架であった。 十字架には、赤坂の宴席の若手人気女優が生まれたままの全裸ではりつけられていたのだった。 その姿を眺めては、男性は燕尾服、女性はイブニング・ドレスに着飾った三組の連れが話しながら立っていたが、 さらけ出させた純白の柔肌を輝かせる優美な裸身は、下腹部にある羞恥の翳りをすっかり奪われていて、 可憐と思えるくらいの割れめをくっきりとのぞかせていたが、晒されている身上に恍惚とさせられているように、 顔立ちがうっとりとなった綺麗な表情を浮かべているために、 惨たらしい処罰であるというような印象をまったく感じさせないものとしてあったのだった。 それは、艶めかしい純白の太腿の双方へ、きらきらと光らせている女の喜びの蜜が鮮やかとさせていたことだった。 「この娘には、色々と試されたのだが、やはり、その綺麗な顔立ちと優美な裸身は、 飾り物として眺められることに価値があるとされて、このような晒しものとされているのだ。 百万のファンが眺めるよりも、部屋の置物とされるだけの高い金銭が支払われているということだ」 と陸軍大佐は説明を加え、執事へ、奥へと案内するようにうなずくのであった。 長い廊下を進んでいく間には、幾つもの部屋があって、 行き違う燕尾服の男性とイブニング・ドレスの女性の連れもあったが、 互いの顔をじっと見つめないということが礼儀とされて、品性と静寂と寛ぎが雰囲気として重んじられていた。 汗まみれ、泥まみれ、血まみれの異形と色彩と異臭が漂う、騒然とした戦場が同時刻の外地にあるとは、 到底想像させるものではなかった。 やがて、廊下の突き当たりまで来ると、地下へ降りる階段があって、 階下には、鋼鉄製の重々しい扉が立ち塞がっていた。 「今宵の生贄のお披露目が行われるのだ。 もう、始まっているはずだから、静かに入ってくれ」 と陸軍大佐は、執事が開いた扉の奥を手招きして入っていった。 広い空間があり、片方に舞台のような一段と高い壇があって、その反対側が客席となっていた。 むっとした人いきれと漂う香水の匂いから、客席には三十名くらいの男女が半々に座っているようであったが、 舞台は、ちょうど暗転の間であったために、その様子は、ほとんどわからないものだった。 陸軍大佐は、隅の空いている席へ、権田孫兵衛老人を座らせて、まあ、しばらく見ていなさい、と言った。 突然、強烈な照明が中央を丸く浮かび上がらせた。 瀟洒な着物姿の四十歳くらいの品のある女性が登場して会釈をすると、 「今宵の生贄の女性をお披露目致します、雅子様です」 と澄んだ声音を響かせて、合図がされるのだった。 ふたりの執事に左右から支えられて、ひとりの女性があらわれた。 艶やかな長襦袢を羽織らされているという姿の女性の顔立ちが司会の女性の手によって上げられると、 客席からは、まさか、というような感嘆の声とどよめきが起るのだった。 それから、司会の女性の手は、躊躇もなく、身に着けていた長襦袢を一気に剥ぎ取っていった。 俯き加減とさせていた品性のある清楚な顔立ちから、年齢は三十歳なかばに見える美しい女性だったが、 あからさまにさせた生まれたままの全裸の姿は、目に染み入るくらいに潤いの輝きを放ったものだった。 綺麗に隆起した乳房も、夢幻の漆黒の靄を漂わせる股間も、乳白色に輝くすべての柔肌と同様に、 覆い隠されることなく、さらけ出されていたのは、後ろ手に縛られていることによるものだった。 客席のどよめきは、見たいと望んでいたことが見られた、という興奮を伝えるほどのものになっていた。 「普通であったら、絶対にあのような姿などあり得ないお方だ、社交界では知る人ぞ知る、 華族の有名な奥様で、今宵の生贄となるために、高額な金銭が支払われているということだ」 陸軍大佐は、耳もとへ寄せた囁く声で、度重なる金銭の説明を加えているのだった。 奥様は、美しい顔立ちを俯かせ、しなやかに伸びた両脚を懸命に閉じ合わせるようにして、 立っているのが精一杯という様子をあらわにさせていたが、 司会の女性の口調は、冷やかなくらいに事務的なものだった。 「雅子様に、生贄の縄を掛けて頂ける方は、どなた様でいらっしゃいますのでしょうか」 と客席へ問い掛けるのであったが、それに応じては、ひとりの燕尾服姿の中年男性が立ち上がり、 私が権利を得た、と答えた。 中年男性は、舞台の方へ歩み出るのであったが、壇上に立ったその人物が何者であるのかを知ると、 奥様は、余りの驚愕に、綺麗な顔立ちをこわばらせて、華奢な裸の肩先をぶるぶると震わせたのだった。 中年男性の方も、ばつが悪そうに皮肉な笑みを浮かべていたが、 司会の女性から手渡された山吹色も真新しい麻縄を受け取ると、おもむろに奥様の背後へまわって、 後ろ手に縛り上げていた縄を解き始めていた。 それは、実にもたもたした動作であったが、ようやく、縛りが解かれた、そのときだった。 奥様は、両手が自由になったことを感じ取るなり、こらえていた思いを爆発させたように、 中年男性のつかまえようとする手を激しく振り払って、舞台の外へと逃げ出そうとしたのであった。 客席には、どよめきが湧き上がり、中年男性は立ち尽くしたまま、ただ、おろおろしているばかりであったが、 「さあ、おぬしの出番だ、名前を売る絶好の機会だ、行き給え!」 と陸軍大佐は、用意していた麻縄の束を手渡すと、権田孫兵衛老人を押し出したのだった。 一糸もまとわない全裸の奥様が逃げ出そうとした先には、 紫色をした麻縄を携えた、小柄な背丈を萎びた着物姿で包んだ権田孫兵衛老人が待っていた。 その醜く老いさらばえた風貌をひと目みるなり、奥様は、きゃぁ〜、と叫び声を上げて思わず後ずさりしたが、 客席からも、何だ、あれは、鳥か、飛行機か、という驚嘆のどよめきが湧き上がるのであった。 権田孫兵衛老人は、相手の華奢な手首を素早くつかむと、容易に背後へとねじ曲げて、 まわさせたもう片方の手首と重ね合わさせ、縄を二重に巻き付けて縛り上げていた。 超人の飛翔にも匹敵するような余りの早さには、客席から、おおっ、という感嘆のため息がもれていたが、 麻縄は、すぐに、ふっくらと美しく隆起しているふたつの乳房の上へ二重に掛けられ、 さらに、加えられる麻縄が乳房の下の方へ二重に巻き付けられて、 緩みが起らないようにとがっちりとした縄留めがされる緊縛として仕立てられていったのだった。 奥様は、いやっ、いやっ、とか細い声音をもらしながら、柔らかな黒髪を右へ左へ揺らすことが精一杯で、 恐ろしい老人の風貌に圧倒されてしまったように、されるがままになっているばかりであったが、 「助けて、あのひとから、私を助けてください!」 という微かな言葉が投げ掛けられてくるのを、権田孫兵衛老人は、聞き取ることができたのだった。 だが、舞台の上に否応なくあらわされて、誰の眼にも明らかにされたのは、 生まれたままの優美な純白の全裸に紫色の麻縄の緊縛を恥辱を示すように施され、 顔立ちの麗しさを不安と恐れと屈辱に曇らせた女性の縄尻を無残な虜囚のように取って、 禿げ上がった真っ白な頭髪に歯のないくぼんだ口もと、どぎつい目つきや鋭い鷲鼻、 皺だらけの小柄で痩せ細った身体、辛うじてそれを包み隠している萎びた着物、 険しい老いを醜いまでにあらわとさせた、残忍非情な女衒が守銭奴のようにして立っているという風情だった。 客席からは、ひとりの年配の男性が立ち上がっていた。 「見事な手際の良さだ、名前は何と言うのだ」と問い掛けていた。 権田孫兵衛老人は、奥様を縛った縄尻を引いて、その美しい裸身を引き立てるようにして見せつけながら、 「権田孫兵衛、<民族の予定調和>の伝道者をしております」と答えたのだった。 そこへ、おろおろしていた中年男性が近づいてきた。 子供がねだるような仕草で、奥様を繋いだ縄尻をくれと言わんばかりに、手を差し出したのだった。 奥様は、顔立ちを中年男性からそむけさせて、いや、いや、とか弱く首を振り続けていたが、 権田孫兵衛老人は、渡す素振りをまったく見せずに、険しい老いの無表情を浮かべているばかりであった。 「私が買った権利だ、縄をよこせ!」 中年男性は、ついに叫んでいたが、権田孫兵衛老人は、顔付きの無表情と同様な無感動でしかなかった。 「女性ひとり、縛ることのできなかったあなたに、この縄を渡して、何ができるというのですか。 やめておきなさい、ろくなことにはなりません、縄は扱う者の思いを正直にあらわすものなのです」 と説教臭いことを答えたのであった。 金銭の絡んでいることであったから、中年男性は、すごすごと引き下がるわけにはいかないことだった。 それ以上に、奥様の緊縛の全裸を見つめるまなざしは、燃え上がる嫉妬をあからさまとさせていた。 まるで、老いさらばえた貧相な老人に愛する美しい女性を奪われた、そのように感じているようだった。 「わかった、だったら、おまえは、その縄で女性をどのようにできるというのだ! 見せてみろ、見せることもできないで、わかったふうな口をきいたって、誰も信用しないぞ! 馬鹿らしい! 縄など縄に過ぎない! どこが扱う者の思いを正直にあらわすだ! 女を縛り上げるだけのただの道具だろう! そうれみろ、答えられないだろう! 早く、縄をこちらへよこせ!」 中年男性は、舞台を見守るすべて者の賛同を得ようとするように、役者並の大声で言い放っていたが、 相手が漂わせる得体の知れない不気味な雰囲気には、それ以上に近づこうとはしないのだった。 にらみ合ったふたり、いや、雅子奥様も、中年男性をにらみつけていたから、三人であった。 場内は、舞台の上で展開されている劇的でおぞましく淫猥な情景を固唾を呑んで見守る観衆の発散させる、 異様な興奮と緊張、むっとする人いきれとさまざまに匂う香水の体臭、それらが入り混じり淀んでいた。 権田孫兵衛老人には、およそ知ることのなかったことであったが、 異様な興奮と緊張は、雅子奥様とその中年男性の間柄を観衆は熟知していた、ということによるものだった。 生贄とは、この場合、不特定の男性に捧げられる供物の意味でしかなかったから、 その中年男性が何者であろうと、金銭をもって、公然と供物を好き勝手に食することができたということである。 この雅子奥様の事情は、権田孫兵衛老人のその後へ大きく繋がることになるのであるが、 それは先の話として、ここは、その展開へたどり着くための経過を続ける。 そのときであった。 客席の隅に腰掛けていた陸軍大佐が立ち上がり、役者にも優る、軍人らしいでかい声を張り上げたのだ。 「いろいろとご事情はお有りのこととは思いますが、 誠に僭越ながら、ひとつ、提案をさせては頂けないものでしょうか。 そこにいる権田孫兵衛という人物は、尋常な者ではございません。 日本古来よりの伝統である縄の捕縛術を継承している者なのであります。 その縄掛けは幽玄そのもので、権田孫兵衛は、女性へ民族継承の偉大な縄掛けを施すだけで、 その女性に官能の喜びの絶頂をもたらすことができるのです。 病者へ御手を触れるだけで治癒させた奇跡ということに比較するのは、大げさなことでありましょうが、 生まれたままの全裸の女性をただ縄で緊縛しただけでオルガスムスを与えるのです、 まやかしの宗教伝道者でないことは言うまでもなく、猥褻な驚異の伝道者であることは、間違いのないことなのです。 このような縄掛けの行える者は、真の民族の伝統継承としてある者以外には、あり得ないことです。 尊厳ある伝統の縄も、扱う者によれば、単なる道具以上の深遠さが示されるということなのです。 一度、皆様方のお目で実際に確かめてみられましたら、如何でございましょうか」 この提案に、客席はどよめきを示したが、すぐに、答える者があった、当の中年男性であった。 「は、は、は、は、は、おもしろい、早速、やらせてみろ! そのようなことができなかったら、その美しい生贄は、すぐさま、私のものだからな!」 と作り笑いをしながら、燕尾服のズボンの股間を急激にもっこりとさせて、息巻いて見せるのであった。 陸軍大佐は、舞台のそでから、権田孫兵衛老人と瀟洒な着物姿の司会の女性へうなずいて見せた。 司会の女性は、さらなる紫色の麻縄の束を運んでくるのであった。 権田孫兵衛老人は、怯えを浮かばせる雅子奥様の顔立ちの前へ立つと、じっと見据えてから取り掛かろうとした。 「いや、待て! ただ、やらせるだけでは、興趣がない! 私の連れを差し出すから、その女性とどちらが先にいくものか、競わせてみてくれ!」 先に権田孫兵衛老人の名前を尋ねた年配の人物であったが、 男性は、脇へ座らせていた女性に羽織らせていた艶めかしい長襦袢を剥ぎ取ると、 その身体を舞台の方へ押し出すようにするのだった。 全裸をあらわとさせられた女性は、二十歳を少し過ぎたくらいの愛くるしい顔立ちへ羞恥を浮かばせながら、 胸と下腹部を両手で覆い隠すようにして、おずおずと舞台へ上がってくるのであったが、 権田孫兵衛老人は、相手のほっそりとした手首をつかむなり、司会の女性が用意していた赤色の麻縄で、 有無を言わさず、後ろ手に縛り、胸縄を施すのだった。 若く愛くるしい全裸の女性があらわす赤の紋様も鮮やかな縄の緊縛姿に、綺麗だ、との声も上がるのであった。 すると、今度は、別の男性が立ち上がり、 「確かに、縄の伝道者だ、その見事な縄掛け、私の連れにも施して欲しい」 と言って、美貌の女性の一糸もまとわない裸身を差し出すのであったが、 年齢は二十歳なかばくらい、むせぶほどに匂い立つ色香の全裸と言うほど、優美さのあらわされたものであった。 権田孫兵衛老人は、言われるがままのことを、今度は、青色の麻縄を用いて行うのであった。 その後には、さらに、別の男性が差し出した三十歳くらいの女性が控えていた。 顔立ちの麗しさでは引けを取らない端正な美しさがあったが、柔肌の潤いを滲ませたきめの細かさは、 新たに手渡された緑色の麻縄をしっくりとなじませる緊縛とさせるものがあるのだった。 まばゆい照明に浮かび上がった舞台には、 四人の女性がそれぞれの色の縄で緊縛された、生まれたままの全裸があらわとさせられていた。 年齢はさまざまであったが、顔立ちの美しさと姿態の優美さは、互いに競い合う豊潤な艶麗さにあり、 紫、赤、青、緑の縄の紋様は、それを一段と妖艶華麗と映えさせているのであった。 場内は、幽玄な美に打たれているように、ため息さえも抑えられた静寂が漂っているのだった。 「やはり、四人では、縁起が悪い。 見栄えの点からも、井原西鶴の例えにあるように、好色は五人女と決まっているものだ。 生贄に掛けられるべき真新しい山吹色の麻縄が欠けていることは、調和が損なわれていることもはなはだしい。 調和がなくて、何が美と言えるものであるか。 わしの連れを差し出すから、今宵の生贄として縛り上げてくれ、権利はわしが支払う」 という野太い男性の声が上がったが、座ったままの姿勢は人物を明らかとはさせなかった。 一糸も着けない全裸の女性が恥ずかしい箇所を覆い隠すこともなく、堂々とした姿勢で舞台の方へ歩み寄ってきた。 全裸を晒して立ち並んでいた四人の女性は、それぞれに異なる年齢と個性を見事に発揮させながら、 互いに競い合う美をあらわしているものであったが、新たにあらわれた女性が何者であるかを知らされたとき、、 異様な熱気の場内は、震度五強に揺れるほどの大きな驚愕が引き起こされていた。 女性があからさまとさせていた生まれたままの全裸の姿は、 五十歳にも達していながら、色艶の張りのある優美さを明らかとさせていたが、 その柔肌へ残酷にも麻縄が巻き付けられ、罪人がされるような恥辱の緊縛姿を晒されるのであった。 そればかりではなく、その全裸の緊縛姿のままで、官能の絶頂をあからさまにさせて見せることをした後は、 今宵の生贄として、不特定の男性へ捧げられる供物となって弄ばれることが定められているのであった。 品性の象徴と言えるこの女性は、裕福で高貴な者だけが集まる社交界にあって、女帝と呼ばれた存在であった。 最高位の女性としては、このような場所にいること自体が考えられないことで、そのような女性を全裸にして、 生贄として差し出すことのできる男性の存在とは、いったい何者であるのか、そのことが問われることだったが、 金銭は人間の尊厳や自尊よりも遥かに上位の位置付けを与えられている、 ということのあかしであったことなのだろうか。 思想も宗教も信念もまるで無縁に、ただ、その時間を楽しむということだけでしかない、というお遊びは、 貧乏人の想像力など遥かに及ばないありようがある、ということのあかしであったことなのだろうか。 権田孫兵衛老人にとっては、女性と男性、おまんことおちんちんの愛らしさのあらわれでしかなかったから、 高貴な女性が拉致されて、あらんかぎりの虐待と陵辱が行われるための縄による緊縛であればこそ、 富裕な女性が貧乏人以下の牝豚にまで成り下がる加虐・被虐・嗜虐の表現があればこそ、 大衆的理解が得られて利益の上がるSMポルノ表現であるということも、およそ無縁のことでしかなかった。 これまでの四人の女性と同様に、品性の象徴を縄で縛り上げればよいことだった。 生まれたままの全裸を晒す女性であれば、 自然の植物繊維で撚られた縄で緊縛されることは、<民族の予定調和>の表象となることである。 この大前提においては、 日本社交界の女帝であろうと、ほかのすべての日本女性と同様な存在となることに変わりのないことであったのだ。 まばゆい山吹色の紋様が加わることで、舞台は、さらに、壮麗な色合いを漂わせるものとなっていったが、 ただひとり、浮いて見えたのは、険しい老いをあらわとさせている灰色の権田孫兵衛老人だけであった。 そして、そのささくれだった老いさらばえた醜い手によって、五人女への新たな好色の縄掛けが始まるのであった。 客席の男女は、羞恥に晒される全裸緊縛美女たちに劣らない、熱っぽい官能の高ぶりからむせるほどになっていた。 五色に色めく女性たちは、官能に舞い上げられてしまったように、 美しい顔立ちを艶っぽく火照らせ、まなざしをうっとりと揺らめかせながら、 桜色にのぼせ上がった裸身をうねりくねりと悩ましげに身悶えさせ続けるほど、 縄による緊縛の効果が発揮されているのであったが、 自然から生まれた麻縄というのは、命を得ている生き物のようにしっくりと柔肌へまとわりついて、 淫靡な妖気を吸わせ続けるほどに自然そのものだった。 そこへ加えられる新たな縄は、疼かされ、掻き立てられている女の官能を煽り立てることはしても、 もはや、元に戻すことは絶対に不可能というほどに、女性を追い立てていくものでしかなかった。 色めく五色の女性たちは、あぐらをかかせられた姿勢で、華奢な足首を交錯させられて束ねられていった。 それから、仰向けに寝かされたが、女性たちの股間は、これ見よがしに客席の方へと向けられているのだった。 美しい五人の女性の妖艶な股間のありさまが、横並びに五色の淫猥としてさらけ出されているのだった。 並んだ妖美な女の花びらと愛らしい芽と果肉の深遠と可憐な菊門の百花繚乱と言えるようなものだった。 女性たちの真っ赤に上気した顔立ちは、あたかも、見つめられている羞恥の中心をじかに触られているように、 海老責めと呼ばれている格好にされた緊縛の裸身を抑え切れない羞恥として悶えさせ続けていたが、 美しい顔立ちの眉根を寄せて唇を噛み締めた、引きつった表情とは裏腹に、 緩やかに開き始めた綺麗な花びらからは、きらめくしずくがもれ始め、 妖美な亀裂が膨らんでいくと、甘い芳香を匂わせるようなどろっとした花蜜があふれ出してくるのであった。 そのいずれが輝かしさを美麗とさせるかを競い合うように、五色の果肉の収縮が息づいているのであった。 それが始まりであるとすれば、女性たちは、官能の恍惚に舞い上がる最高の表現へ、我先にと及ぼうとしていた。 客席から、熱っぽいまなざしと興奮したため息とやるせない声音をもって、見つめられ続けるということが、 これほどまでに、女性を高ぶらせるものであるかと言うほどに、 汗で光らせた純白の裸身をあらんかぎりに悩ましく身悶えさせて、 美しい顔立ちを陶然とした表情に変えながら、五人五色の色艶のあらわれをそこはかとなく発揮させ、 みずからこそが第一の女であると、官能の喜びの絶頂へ到達しようと、みずからを押し上げていくのであった。 お互いが、もらし、うめき、上げる、悩ましく、やるせなく、切なく、甘美な声音に、 お互いを励まし合いながら、優美な腰付きを淫乱に揺さぶってよがり続けているのだった。 まさしく、五人五色の女性の艶麗が生々しく立ち昇っているのだった。 権田孫兵衛老人の緊縛がその施された者の個性をあらわすということのあかしだった。 女性たちは、全裸を縄で緊縛された姿を晒されただけで、 妖艶な痙攣をあらわしながら、喜びの絶頂を極めることができたのであった。 第一人者の栄誉は、山吹色の女帝が勝ち取ったということは、さすがと言うべきことなのだろうか。 続いて、緑色、青色、赤色と官能の絶頂を極めていったが、紫色だけは、遥かに遅れを取っていたが成し遂げた。 客席の男女からは、湧き立つ感嘆、驚嘆、歓声が打ち返す波のように繰り返されていたが、 舞台上の股間をあからさまとされた緊縛の裸身が快感の痙攣をやがて終息させていくように、 場内も、熱くほだされた人いきれこそ変わらなかったが、激しく抑圧された静けさを取り戻していくのであった。 その抑圧された静けさは、それぞれの個室へ引きこもって、解消されるほかにないことだった。 五人の執事姿の男性が舞台にあらわれて、 横たわっている女性をその全裸の緊縛姿のまま抱き上げて、それぞれの部屋へ運ぶという作業が始まっていた。 客席にいた観衆も、男性が女性を抱き寄せるようにして、それぞれの部屋へと向かい出すのであった。 司会の瀟洒な着物姿の女性は、客席の陸軍大佐を権田孫兵衛老人の立っている近くへ招き寄せると、 「ご主人様からのお言い付けで、 権田様には、ご褒美として、雅子様が与えられるとのことです、 大佐殿には、ご褒美として、今宵の生贄の最初のお相手となる権利が与えられるとのことです、 お部屋へご案内致しますから、ついていらしてくださいませ」 と告げるのであった。 陸軍大佐は、これ以上ないという、にんまりとした表情を権田孫兵衛老人に浮かべて見せたが、 険しい老いをあらわす顔付きは、変化のまったく感じられない表情で応えるだけであった。 その三人の様子を客席の暗がりにひとり残った燕尾服姿の中年男性が見つめ続けていたが、 怒りをあらわす激しさは、震わせる身体で椅子をがたがたと言わせているほどだった。 「気にするな、おぬしが勝って、彼が負けたというだけのことだ。 戦争に負けた国が勝った国へ賠償金を支払うのと同じことで、彼は、おぬしに雅子様を支払ったのだ。 これも、金銭であればこそ成せるわざだ、ということがよくわかったであろう」 と陸軍大佐は、駄目押しの金銭の説明を加えるのであった。 それから、司会の女性は、建物の三階まで、ふたりを連れていき、 陸軍大佐にひとつの部屋を示すと、もうひとつの部屋を権田孫兵衛老人に示して、立ち去っていった。 権田孫兵衛老人は、ひとり、そこで引き返して、別荘を後にしてもよいことであった。 しかし、権田孫兵衛老人には、予見する力があった。 雅子奥様が心からの来訪を求めていることがわかっていたのだ。 部屋の扉が静かに開かれた。 こぢんまりとした部屋の端に大きな寝台が置かれていたが、 雅子奥様は、その上に舞台で晒された海老責めのあられもない緊縛姿のまま、 いつでも男性を受け入れられる姿勢で寝かされていた。 権田孫兵衛老人が入ってくるのを知るなり、その美しい顔立ちは、激しく怯えた表情を浮かべて、 「あなたなんか、嫌いです! そばへ近づかないで! 不潔です!、忌まわしい、おぞましい! 嫌い!」 と叫んでいた。 その大きく綺麗な瞳には、あふれ出させた涙が光っていた。 権田孫兵衛老人は、お構いなしに、奥様の裸身へ近づくと、素早く、縄掛けを解いていった。 そして、その紫色の麻縄を床へ打ち捨てると、くるりと背を向けて、部屋を出て行こうとするのだった。 突然、縄の緊縛から解放されて、唖然とさせられていた雅子奥様だったが、 部屋を出ていこうとする素振りに、あわてて問い掛けているだった。 「どうして、出ていくのですか、あなたは、私を生贄として扱うために、ここへ来たのでしょう。 そうなさったら、如何です、私だって、覚悟を決めて、ここへ来たのです。 主人が負債した額は、私ひとりの身を持っても、返済できるという金額ではありませんでした。 けれど、私が身を差し出さなければ、金銭を与えてくれるひとはいなかったのです。 やむを得ずに行ったことだったのです、負債が少しでも返せなければ、主人は自殺してしまったはずです。 あのひとの命を救うためにしたことです。 私は、金銭で買われた生贄なのです、あなたの好き勝手に取り扱ってよい女なのです!」 雅子奥様は、説得するような調子で、懸命に呼びとめていた。 権田孫兵衛老人は、おもむろに振り返ると、老いの無表情で答えるのだった。 「私は、あなたに必要のない縄掛けを解きに来ただけです。 あなたの事情がどのようなことであるのか、私には、わからない。 あなたが生贄であると言われても、私には、わからない。 私は、<民族の予定調和>のために、女性へ縄掛けをするだけの者です。 私の行いは、生まれたままの全裸を差し出す女性を縄で縛り上げることでしか、ありません。 あなたが望んでいない縄を解いた、ただ、それだけのことです。 あなたは、私の縄の緊縛に迷妄を感じて、喜びの絶頂を遅らせました。 その迷妄が絶頂を成し遂げさせなかったら、あなたは、あの中年男性の手に落ちていた。 それは、死んでも嫌なことであったから、縄に高ぶらされるままになったのです。 あなたが求めていない縄は、あなたには必要がないということです」 雅子奥様は、さらけ出させた生まれたままの全裸の恥ずかしい箇所を手で覆い隠すこともしないで、 相手の険しい顔付きをじっと見つめたまま、柔らかな黒髪を揺らせながら、 美しい顔立ちを左右へ振っているのだった。 「いえ、いえ、いえ、あなたのおっしゃられていることは、正しくありません。 雅子は、あなたに縄で縛られて、生まれて初めて目覚めさせられたのです。 あの舞台で、私を生贄として縄掛けしたいとあらわれた人物は、私の主人の弟でした。 義弟が私を生贄として買ったということです。 兄弟は、かつて、私に共に求婚したのですが、私は、兄の方を承諾したのでした。 そのとき以来の怨恨と嫉妬がこのような結果を生んだのです。 生贄としての私の買主が義弟であるとわかったとき、私には、すべてが明らかとなったことでした。 義弟は、主人が負債した事業の提案者でしたが、 主人は、弟の罠に落ちて、失敗することが確実な事業へ多額の投資をさせられたのです。 弟思いの兄は、その腹黒い魂胆も見抜けずに、弟を信用し切っていたのです。 義弟は、私を手に入れることに成功したのでした、しかも、だれかれに認められて公然にです。 金銭だけが可能とさせる、ああ、何と卑劣で、残酷で、浅ましい人間の行いであることでしょう。 私は、金銭で片が付くと思うような人間を絶対に信じません。 主人でさえ、私を生贄として差し出すことに同意したのは、金銭だったのです。 私は、もはや、人間という迷妄の底へ落ちていくだけの女でしかなかったのです。 それを救ってくれたのは、あなたの縄でした、あなたに施された縄の緊縛でした。 あなたの縄の緊縛は、私の官能を高ぶらせると同時に、迷妄を浄化させていったのです。 しかし、全裸を縄で縛られて恥辱の格好をさせられるなど、私には、生まれて初めての経験でした。 そのような淫猥なありさまにあって、心の浄化があるなど、矛盾していて、 到底信じられることではありませんでした。 みずからの官能が導く余りにも清冽な高潮へ付き従うことは、大きな恐れを抱かせるものであったのです。 しかし、あなたの縄は純粋だったのです、ついには、私を目覚めに結び付けたのでした。 人間の官能は清冽なもので、その最高潮は人間を超脱させる思いにまで至らせるものがある。 そのような目覚めを与えたのでした。 でも、私は、生贄として取り扱われることを定められた女です。 部屋へ運ばれて、あらわれるどのような男性でも受け入れなければならなかったのです。 私は、泣きました。 そして、部屋の扉が開かれて、あらわれたのがあなたであったことを知ったとき、 私の喜びは、どれほどのものであったことでしょう。 しかし、この部屋に来たあなたも、所詮は金銭に従うだけの人間でしかない、そう思ったとき、 私は、あなたを拒絶する言葉を口にしないではいられませんでした。 そして、あなたは、私を緊縛していた縄を解いて、ただ、立ち去ろうとしただけなのです。 私は、あなたがおっしゃられる<民族の予定調和>ということをもっと知りたい。 私が求めていない縄は私には必要がない、あなたがおっしゃられたそのこと、まったく正しくありません。 雅子は、あなた様の縄を必要としている女なのです。 私は、あなたからされるがままの縄の教えに従いたく、あなた様をお慕いしている女なのです。 生贄として買われた私には、もはや、どこにも寄る辺はありません。 私に寄る辺があるとすれば、それは、ただ、あなた様に捧げられるものでしかないのです。 どうか、あなた様の縄で、私に施しを与えて下さいませ。 雅子は、終生、あなた様に付き従いたく存じます」 雅子奥様は、そのように言い終わると、美しい顔立ちを毅然とさせて、 ほっそりとした双方の白い腕を背中の方へまわさせて、華奢な両手首を重ね合わせる仕草を取るのであった。 権田孫兵衛老人は、老いさらばえた無表情で、相手の美しい裸身を見つめ続けていた。 それから、言うのであった。 「わかりました、では、ここを出ましょう。 あなたと私を待っているのは、<民族の予定調和>を必要とされている方々です。 その方たちのために、表象としてのあなたは、伝導を求められているのです」 こうして、<導師様>と<雅子様>は、 いまだに、苦難の道にある<民族の予定調和>の伝導を続けられていくのであったが、 <導師様>と<雅子様>が精進された縄による緊縛生活から、 <縛って繋ぐ力による色の道>が大成していったことは、 文字通り、おふたりの<縛って繋ぐ力>によるものだったのである。 < 展 > 「岩手様のおっしゃられたこと、小夜子には、とてもよくわかるお話でした。 あの聖母様のように語り継がれている<雅子様>も、迷妄におありになられたことがあった、 それを<導師様>の縄による緊縛で目覚められたのですね。 私の迷妄を取り払うことも、私が全裸となって、 <導師様>の教えである岩手様の縄で縛られなければならない、ということですのね。 手にされてお見せになっている縄は、それがあらわされているのですね。 すでに、全裸を縄で縛られたことのある私は、<民族の予定調和>の表象です。 <導師様>のお遣いの方にお仕えできること、私は、幸せであると感じなければ、ばちがあたることでしょう」 小夜子は、思いのこもった表情を浮かべながら、きっぱりとした言葉遣いで答えて、 身に着けていた衣類へほっとそりとした白い指を掛けるのであった。 広報担当の岩手伊作は、その素直な態度を見せられて、 手に携えていた麻縄を数珠のように握り締め、 感動で胸を揺り動かされると同時に、下腹部をうごめかせられて、言うのだった。 「小夜子さん、説法をご理解頂けましたか! 感激です! ぼくは、今日も、言語という偉大な人間の表現を通して、悩める女性の手助けをすることができました。 その上に、、男性という人間の表現を通して、あなたに喜びを差し上げることができるなんて! ああ、ぼくの心にある永遠の<小夜子>さん、彼女に対して裏切るような真似はしたくないが、 ぼくも、<民族の予定調和>の広報担当者として、立場と責任がある身なのです。 生まれたままの全裸を晒す女性を前にして、その女性が救いを求めているのを目の当たりにして、 非情にも、残酷にも、無残にも、縄掛けもせずに、みすみす立ち去るなど、できるはずのことではありません! ああ、それにしても、何という優美な全裸姿であろう! <小夜子>さんに引けを取らないくらいに素晴らしい方だ! あなたは! 小夜子さん!」 広報担当者の前へさらけ出された小夜子の全裸姿は、 あたりを明るませるくらいに、二十七歳の若々しい柔肌の輝きをあらわしたものだった。 柔らかに波打つ栗色の髪が清楚で美しい顔立ちを映えさせ、ほっそりとした首筋、なよやかな肩先、 愛らしい桃色の乳首をつけたふっくらと綺麗に隆起したふたつの乳房、 優美な曲線を描く腰付きは、なめらかな腹部に可愛らしい形の臍をのぞかせ、 艶めかしい乳色を放つ双方の太腿を貞淑をあらわすようにぴたりと閉じさせて、 しなやかな両脚を可憐な足先まで美麗に伸ばさせているのだった。 広報担当者がもう少しはっきりと覗いてみたいと掻き立てられる妖しく蠱惑的な股間の箇所は、 小夜子がか細い両腕を背後へとまわし、華奢な両手首を重ね合わさせて、 大人しく縛られるのを待っている心構えを実現することで、手中にあるのも同然のことであった。 岩手伊作は、小夜子のなめらかな光沢を放つ背中の方へまわったが、 それまで微かに漂うものとして感じられていた匂い立つ芳香が一気に艶めかしい女の体臭となって、 洒落たスーツのズボンの股間を急激に膨らませるのであった。 華奢な両手首へ二重に巻き付けられた麻縄が縛られると、 そのふっくらとした白い柔らかさは湧き立つ雲のような乳房の上へ残りの縄がまわされ、 二重に掛けられると背中で縄留めがされた、すぐに、二本目の麻縄が背中の方から乳房の下へ掛けられたが、 きらめきを示すように立ち上がった桃色の乳首の愛らしさには、思わず縄掛けの手も止まってしまうほどであったが、 広報担当者は、<導師様>の教えをあらわす厳格な緊縛を整然と施し終えるのであった。 小夜子は、生まれたままの全裸を晒し、後ろ手に縛られ胸縄を掛けられていくなかで、 迷妄ということがどれだけ思い煩う戯れのようなことに過ぎなかったかを知らされるように、 柔肌へ密着する縄の感触が高ぶらせる官能へ集中させられていくことは、 ああっ、ああっ、とやるせない甘美な声音をもらして反応を示すことをとても自然である、と感じさせられていた。 サディズム・マゾヒズムという心の病を得ている者であるから、縄による緊縛を欲しがるといったことではなく、 人間の迷妄という心の病を得ている者には、縄による緊縛は、治癒することのできる力があるということだった。 <民族の予定調和>がまやかしの似非宗教のようなものであれば、 縄による緊縛の治癒力を神的なものが成し得る神秘と超越として、大々的に喧伝してよいことであっただろうが、 宗教性のある思想に過ぎないことにあっては、それは、猥褻な官能の高ぶりであるということでしかなかった。 猥褻な事柄に神的な神秘や超越があるなどとは、 ひとつの宗教を熱狂的に思い入れて、その正義を支えるとすることなしには、表現できない幻想である。 それは、猥褻な宗教的幻想であるというよりは、宗教的な猥褻な幻想である。 何故ならば、人間の官能というものが日常茶飯事・四六時中働いているものであれば、 ことさら官能の重要姓が明るみに晒されたところで、宗教性に優るものではない、 宗教に優る猥褻があるとすれば、その正義を前提としない思想にしかあり得ないことだからである。 官能が日常茶飯事・四六時中働いているものである事実を思い起こせば、単純な事実であった。 小夜子も、みずからの官能にもっと早くに素直になればよかった、と感ずることでしかなかったのだ。 「さあ、小夜子さん、その美しい裸身をぼくにはっきりと見せて下さい。 あなたの全裸の麗しさは、隠されて輝きを放つものではない。 エロティシズムが隠されてあることにその本領が発揮されるという考え方は、 女性の全裸のエロティシズムを生々しく感じたことのない者が語る思い入れに過ぎないことです。 女性の全裸の匂い立つような色香ということを知る者であれば、それだけでも艶麗な全裸は、 その全裸に掛けられる自然の縄があるからこそ、 女性が叡智の人間として生まれた事実をあからさまとさせる、自然の美があらわされることなのです! 生まれたままの全裸の女性が縄で緊縛された姿、それは、眺める者に叡智を与えるということです! <民族の予定調和>の表象であるとは、そういうことなのです!」 岩手伊作は、ソファへ腰掛けていた小夜子の縄尻を取って、引き立てるようにして立ち上がらせると、 正面を向かせて直立した姿態を晒させるのであった。 女性の美しさをこれでもかと生々しく放つその全裸の緊縛姿は、広報担当者をぞくぞくと圧倒するものであったが、 男性としては、その圧倒を跳ね返すだけの反り上がりで応えることをしなければ、女尊男卑とさえなることだった、 広報担当者は、洒落たスーツのネクタイ姿から、 筋骨たくましく浅黒く精悍な若々しい風采の全裸をあらわさねばならなかったのだ。 みずからの緊縛の裸身をじっと見つめられる羞恥から、小夜子は、綺麗なまなざしを少しそらさせていたが、 相手のさらけ出させていく美しい男性の裸身には、思わず見つめずにはいられないものがあるのだった。 その隆々と反り立って赤々と剥き晒した輝きは、目を見張らせるものがあったのだ。 だが、それだけで満足が求められるようなものでは、<民族の予定調和>は成し遂げられない。 <民族の予定調和>は、それを求める者の実直な思いをあらわさねばならない。 岩手伊作は、そこへ<信奉者>の男性としての流儀である縄掛けを始めていた。 二筋とされた麻縄の縄頭が陰茎の根元へ引っ掛けられたが、菊門へ当たる箇所には縄の瘤が作られていて、 尻の亀裂からたくし上げられた二筋は左右に割られて、腰付きのくびれへ巻き付けられて縄留めがされるのだった。 陰茎は、さらなる反り上がりをあらわにしていたが、浄化の注連縄を掛けられた男性のありようには、 それを見つめる女性に、思わず跪かせていくほどの厳かな硬直が目の当たりとされるものがあったのだった。 優美な全裸の緊縛姿を床へ跪かせて、思いを込めたまなざしで見つめ続ける女性の率直な愛らしさに、 男性も、引き寄せられていくように、裸身を近づかせずにはいられなかった。 小夜子の清楚で美しい顔立ちの前へ、赤々と照り輝いて硬直の示された陰茎が揺れているのであったが、 綺麗な形をした女性の唇は、ためらうことなく、それに触れられていった。 縄の緊縛に煽り立てられる官能が心の迷妄を浄化させてくれるものであれば、 みずからを縄で縛り上げた男性の流儀をもった正当な行いは、差し出される霊験でしかなかったのだった。 優しい口づけが行われた後は、伸ばさせた甘い舌先で霊験を舐めまわすということが始められたが、 「ああっ、ああっ、感激です、小夜子さん、感激です!」 という広報担当者の言語活動も活発に応じていたが、それは、さらに女性の行いを勢いづけることでもあった。 小夜子のぬめりを帯びた舌先は、てらてらと光るくらいの光沢を与えるほど、丹念に舐められていったことだったが、 男性の喜びをあらわす言葉には、霊験を口に含み込まれることなしには、かなえられない激情があったのである。 「ああっ、凄い! 小夜子さん! あなたは、あなたは、何という素晴らしい女性だ!」 口中へ頬張られた霊験は、尖らせた甘い舌先で、うねり、くねり、逆撫でされていたが、 全裸を後ろ手に縛られ胸縄を掛けられた不自由なありさまと思えない、奔放な動きのあるものだったのである。 小夜子の口の端からは、きらめく唾液が滴り落ちるほどの熱心さがあったことは、 含んだ霊験を前後へ抜き差しする行いに変わっては、 「ううっ、ううっ、凄い、凄い! 最高だ! 小夜子さん! あなたは、最高の女性だ!」 という男性の雄叫びを上げさせるほどになっていたが、広報担当者にも、立場と責任があった。 高ぶらされた官能と女性に対する激しい思いから、一気に到達させられて放出というわけにはいかなかった。 「小夜子さん、ぼくは、最高に感激です! できれば、このままいかせてもらいたい! あなたの熱い思いに包まれて、ぼくの強い思いを成し遂げたい! ですが、離れてください、あなたには、迷妄を浄化させるための縄掛けを施さなければならないのです!」 しかし、小夜子は、相手の言葉などまるで耳に入らないというくらいに、夢中になっていた。 夢中になれればなれるだけ、いたずらな心の迷妄が官能の高ぶりで払いのけられていく、と感じさせられていた。 悩めるように眉根を寄せた岩手伊作は、噴出する寸前を辛うじてこらえながら、 小夜子のなよやかな両肩をつかまえて、その顔立ちを無理やり引き離させるのだった。 小夜子の相手を見つめる美しい顔立ちは、陶然となった表情を浮かべていて、 その綺麗なまなざしは、きらきらと官能の潤いをたたえて深い炎を燃え立たせているのであった。 「小夜子さん、ソファへ上がって下さい、迷妄を払いのける縄掛けをします!」 岩手伊作のその言葉に、小夜子は、縄尻を取られ、引き立てられるようにされながらソファへ上げられ、 腰掛けさせられて、あぐらをかかせられた姿勢で、交錯させられた華奢な足首を縄で束ねられていくのだった。 それから、優しく仰向けにされていったが、ただ、されるがままにあるだけの姿態であった。 岩手伊作が見つめる方へ、これ見よがしに、 妖美な女の花びらと愛らしい芽と果肉の深遠と可憐な菊門がさらけ出されていた。 小夜子の真っ赤に上気した顔立ちは、あたかも、見つめられている羞恥の中心をじかに触られているように、 海老責めと呼ばれている格好にされた緊縛の裸身を抑え切れない羞恥として悶えさせ続けていたが、 美しい顔立ちの眉根を寄せて唇を噛み締めた、引きつった表情とは裏腹に、 緩やかに開き始めた綺麗な花びらからは、きらめくしずくがもれ始め、 妖美な亀裂が膨らんでいくと、甘い芳香を匂わせるようなどろっとした花蜜があふれ出してくるのであった。 岩手伊作jも、陶然となった表情で、身じろぎひとつしないで、 ただ、縄を掛けられた陰茎を官能の火照りから揺らめかせているだけで、眺め続けているばかりであった。 果肉の収縮が息づいているのが見て取れた、それが始まりであるとすれば、 小夜子は、官能の恍惚に舞い上がる最高の表現へと及ぼうとしているのであった。 男性から、熱っぽいまなざしと興奮したため息と沈黙の激情の言葉をもって、見つめられ続けるということが、 これほどまでに、女性を高ぶらせるものであるかと言うほどに、 汗で光らせた純白の裸身をあらんかぎりに悩ましく身悶えさせて、 美しい顔立ちを陶然とした表情に変えながら、女という色艶のあらわれをそこはかとなく発揮させ、 官能の喜びの絶頂へ到達しようと、みずからを押し上げているのであった。 もらし、うめき、上げる、悩ましく、やるせなく、切なく、甘美な声音に、 みずからをを励ましながら、優美な腰付きを淫乱に揺さぶってよがり始めているのだった。 女性の艶麗が生々しく立ち昇っていることには違いなかった。 だが、その縄掛けと姿態は、権田孫兵衛老人の行うものと同様なものとして映ることに違いなかったが、 <導師様>の行われた縄掛けではなかった。 広報担当者の縄掛けでは、女性は、全裸を縄で緊縛された姿を晒されただけで、 妖艶な痙攣をあらわしながら、喜びの絶頂を極めるということは可能ではなかったのである。 <導師様>は教えられる、 それが<信奉者>としての男性が表象としての女性に求められることの所以である、 <民族の予定調和>の表象としての女性が官能の絶頂を極めるためには、 <信奉者>の男性が共に官能の絶頂を極めることなしにはあり得ない、とされることだったのである。 <導師様>の言われる、女性と男性、おまんことおちんちんの愛らしさのあらわれということであった。 男性は、赤々と剥き晒して反り上がった縄の掛けられた陰茎を女性の美しい花びらへあてがっていくことだった。 含み込んでいく収縮の思いの熱さがあらわされるままに、思いを込めて強く差し入れられていくものであった。 もぐり込まされていく度に、どろっとあふれ出す女性の花蜜の豊饒は、 それにも負けないくらいの男性の放出の豊饒を求めていることだったのである。 「ああ、小夜子さん! ぼくは、いまより、<民族の予定調和>の表象としてのあなただけの<信奉者>になります! この生を受けた世界において、あなただけが唯一の心から思いを寄せる女性だからです! 心にあった永遠の<小夜子>さん、許してください、不埒なぼくの浮気を許しください! ぼくは、ありのままの小夜子さんに官能を高ぶらされて、 小夜子さんが人間の迷妄を超脱するように、 想像力が生み出す偉大なヴィジョンへと飛翔させられるのです! ああ、小夜子さん、その顔立ちの清楚で愛らしい美しさは天女のようで、 その生まれたままの全裸の優美な姿態は菩薩のようで、 聡明な思いと豊かな感受性と広くて深い優しさは女神のようで、 その官能の絶頂を極めた妖艶とした美麗は、人類救済の女性そのもの! ああっ!」 激しく抜き差しを続けながら、岩手伊作は、 ついに、小夜子へあふれるばかりの放出を果たすのであった、 それは、小夜子というひとりの女性が迷妄から超脱して、 <民族の予定調和>の表象として歩み続ける官能の喜びを心から感じたときでもあったのだった。 われわれ、日本民族の予定調和は、このようにして進行しているものである。 民族の予定調和は、すでに、それを意識する者のなかで始っていることである。 人類の創始以来、獲得された縛って繋ぐ力においては、 いずれは、実際の縄を必要としないありようが生まれることが可能である。 実際の縄を必要としないで、 女性と男性が結ばれることが可能となることがふたりを縛って繋ぐ力であるからである。 この力が十全に発揮されるとき、 人間の抱く想像力こそが人間本来のものとしての神であるというヴィジョンが実現されることである。 この実現に至れば、 人間同士が殺戮したり、強姦したり、いがみ合ったり、というような事柄はおのずから消滅していくことである。 縛って繋ぐ力が想像力を持って人間と人間を結び付けるからである。 女性と男性、おまんことおちんちんのあらわす、未来を担う連れ合いに満ちた民族となることである。 われわれ日本民族が体現させたこうした人間存在のありようが、 そのようにありたいと求めるほかの民族の方法として用いられることになれば、 民族の予定調和が実現された、そこから先の展開とは、 世界民族の目覚めということでしかあり得ないことである。 そのときまで、縄に目覚めた女性と男性は、 縛って繋ぐ力による色の道を歩み続けねばならない所以である。 「おっしゃられたこと、私には、少し難しくて、わかりにくいことでした…… 要するに、私は、全裸となって、縄で縛られなければならない、ということですの…… 百の説法よりも、ひとつの縄による緊縛ということなのでしょうか…… でも、私は気が進みません…… ご説法はお聞き致しましたので、今日のところは、お引取り願えませんでしょうか…… すみません……」 小夜子は、頭を下げて懇願するのだった。 それから、ソファから立ち上がると、玄関の方へ広報担当者を手招きするのであった。 <民族の予定調和>は、猥褻な陵辱が回答とされることではなかったので、 岩手伊作は、宜しければ、是非、またお邪魔させて頂きます、と言い残して、素直に帰っていくのであった。 小夜子は、ほっとした気持ちに解放されて、小さくあくびをして、眠気さえ感じていた。 …………… 『因習の絵画表現』が岩手伊作氏の本来の仕事であって、氏が復帰なされるというのであれば、 ここで、鵜里基秀は交代させられても仕方のないことであるが、 いまのところ、委嘱停止の申し渡しがされてこないので、文章は続行されることになる。 尚、以上の物語構成の<起><承><転><結><展>という五段階は、 岩手伊作氏によれば、<導師様>が<民族の予定調和>へたどり着かれた五段階の認識を踏襲して、 従来にある<起承転結の整合性を求める物語作法>を超越した新しい日本文学の表現である、 と言っていることである。文学部出身者のこだわりの言語料理ということであるらしい。 |

☆NEXT ☆BACK ☆権田孫兵衛老人のアンダーグラウンド タイトル・ページ |