第8章 <女性の縄>と<男性の縄> |

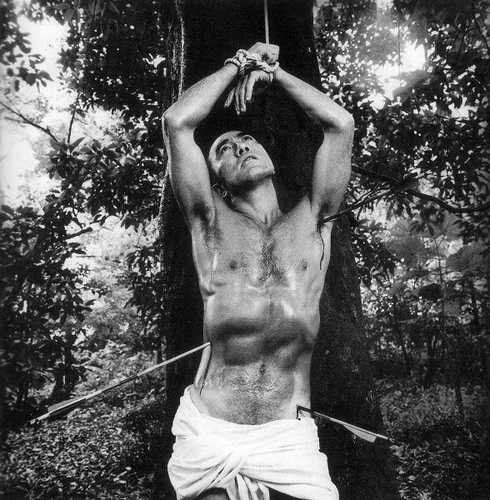

<SM雑誌>の専門古書店と言えるような場所から送り出されるようにして、 屋外へ立たされた、冴内は、そこが東京都台東区北上野界隈の路上にあると意識させられた、 天下の公道へ、一糸も許されない、生まれたままの全裸を麻縄で後ろ手に縛られ、 縦に四つの菱形の紋様も鮮やかな亀甲縛りの縄化粧をされて、その上、 陰茎を露わとさせる恥ずかしい股縄を施された姿態をさらけ出されているのであった。 その羞恥から、思わず眼を閉じてしまっていたが、 やがて、反応というものがまったく感じられない、恐ろしいほどの静寂を覚えさせられると、 おもむろに両眼を開いて眺めた光景は、真に驚かされるものであった、 しかし、すぐに、その光景が見覚えのある場所であることに気が付いた。 灰色の荒涼とした大地が広がっていた、 部屋の実際の大きさはどれくらいのものであったかは分からなかったが、 天井は天空のような高さを感じさせ、大地は遥か彼方に地平線を思わせる遠近があった、 彼方の地平には、曙光なのか、日没の光なのか、 太陽が顔をあらわしているのを見ることはできたが、 灰色の荒涼とした雰囲気からは、それは、区別のつかないところがあった、 あたかも、人類の出現以前の地球の創生期をあらわしているようでもあり、 或いは、空襲で焼け野原とされた、東京の地と見ることもできることにあったのだ。 全裸緊縛姿の冴内にとっては、ただ、見とれるばかりのことにあった、 そこは、屋内にあることなのか、屋外にあることなのかの区別のつかない不分明にあって、 広がる灰色の荒涼とした大地には、誰一人、他人の存在を認めることができなかった、 まるで、死を意識させるような静寂には、 身動きの自由を封じられた、緊縛の裸身を身震いさせる、不安が色濃く立ち込めているのであった。 すると、そのありように対する気遣いでもあるかのように、 鳥肌を立たせた柔肌を包むように純白の長い衣が姿態に掛けられてきたのである。 冴内は、思わず肩越しに振り返り、背後を見やった、 そうだ、緊縛された我が身の縄尻を取って引き立てる、由香の存在があるのだ。 だが、白い絹のブラウスと紺地のタイト・スカート姿の女性の存在は、そこにはなかった、 純白の長い衣を掛けたのは、背中に生えた羽で空中を浮遊する、 ふくよかな全裸のキューピッドであったのだ、柔らかに縮れた金色の髪をした、 愛らしい西洋人の顔立ちをくっきりとさせている、五、六歳くらいの幼児の存在だったのである。 キューピッドは、地上へ舞い降りると、冴内を縛り上げている縄尻を片手に取り上げて、 驚きの表情にある相手に対して、あどけないいたずら顔へ微笑みを浮かばせながら、 もう片方の小さな手で大人の背中を小突いて、前へ進むように促すのであった、 そのとき、そのあどけない陰茎も思わず立ち上がるありさまを見せられて、 冴内は、ただ、しなだれたみずからのありさまを口惜しく思い、 萎えた思いへ閉じこもっていくほかには応えることのできない、 みずからというものを激しく意識させられるのであった。 全裸を後ろ手に縛られ、股縄亀甲縛りを施された、 <脳にはびこるインポテンツ>を抱く男性は、あどけない裸のキューピッドに引き立てられて、 向かわされるままに歩むしかない、という状態へ置かれたことだった。 純白の長い衣を身にまとった女性がキューピッドに引き立てられて歩み続けるという情景は、 やがて、邂逅する男性との対面に依って、展開が求められる道筋にあることだとしたら、 冴内の道筋も、女性との出会いに依って、展開が求められる道筋にある、 そのように想像することも可能にあると考えたいところである。 しかしながら、冴内の緊縛の裸身を引き立てる縄尻を握っているのは、 愛らしい西洋人の顔立ちをくっきりとさせている、キューピッドであることは、 昭和二十年、日本国家が対外戦争に敗戦したという事実が厳然とした歴史として存在するように、 <脳にはびこるインポテンツ>にあるということは、 全裸を後ろ手に縛られ、股縄亀甲縛りを施され、陰茎をあからさまにされた、 日本男性の姿態というものがどのようなありさまとして映るかということが問い掛けられていることにあった。 それは、<敗戦の意識>をどのように解決するかという問題を提起されたことでもあることは、 無理やり歩かされて、やがて、広がる灰色の荒涼とした大地に忽然と現われた、 <チシアン風の憂鬱な森と夕空との仄暗い遠景を背に、やや傾いた黒い樹木>が答えを求めていた。 日本男性は、キューピッドの可愛らしい手で、身にまとった純白の長い衣をためらいもなく剥ぎ取られると、 その<やや傾いた黒い樹木>を背にさせられて、 立った姿勢で緊縛された裸身の縄尻を繋がれたのであった。 背中に生えた羽で空中を自由に浮遊できる、<西洋思想>に依って行われる戦後処理に、 <敗戦の意識>を抱く者がされるがままになることは、実に、止むを得ないことにあった。 <やや傾いた黒い樹木>に繋がれて、剥き晒しにされて処罰される、男性の姿にあると言えることにあったが、 一糸も許されない、生まれたままの全裸を麻縄で後ろ手に縛られ、 縦に四つの菱形の紋様も鮮やかな亀甲縛りの縄化粧をされて、その上、 陰茎を露わとさせる、恥ずかしい股縄を施された姿態をこれ見よがしにさらけ出させているありさまは、 四十歳近い中年男性の幾らか脂肪にだぶついた肉体にあって、月日を経て黒くなった陰茎、 俯き加減とさせている顔付きは、銀縁の眼鏡を掛けて、とても美男と言える風采にはなかったことは、 言わば、どこにでもいる、おっさんの露骨な全裸の縄による緊縛姿と見ることができた。 誰が好んでそのような痴態をさらけ出すことをするのだろうかと問われれば、 そのような醜態をさらけ出すことに欲望を感じる者にしかあり得ないということが示されているありようであった。 従って、古来よりの芸術表現の観点からは、剥き晒しにされて処罰される、男性の姿としては、 やはり、女性と見間違うばかりの美貌をした精悍な美青年か、 或いは、愛くるしいまでの純潔さの漂う顔立ちにある健康な美少年の存在の方が見栄えにおいては、 遥かに共感を誘う迫真力が生じるということは否定できないことにある。 それがひとつの事実としてあるように、西洋のキリスト教絵画に表現される、 『聖セバスチャンの殉教』という主題は、見事に物語るものがあるのだった。  ソドマ 『聖セバスチャンの殉教』 この絵画主題に衝撃を受けて、そこから思想を展開させた、神道にある異教徒の存在があったとしても、 何ら不思議がないことは、三島由紀夫という小説家が見事にあらわしていることでもある。 市谷駐屯地で割腹自殺をする二年前、三島みずからが被写体となって、 澁澤龍彦編集の『血と薔薇』という雑誌に掲載された、写真表現がそれである。 <チシアン風の憂鬱な森と夕空との仄暗い遠景を背に、やや傾いた黒い樹木>へ繋がれた処刑の情景は、 白い腰布ひとつの半裸姿にあって、縄で縛られた両手首を高々と吊り上げられ、 腋の下と左右の脇腹へ三本の矢を打ち抜かれて流れ出す血潮と苦痛に依って、死の意識は、 限りなく性的官能を高ぶらせるという思いからの恍惚となった顔付きが天空へ向けられている表現にある。   三島由紀夫 グイド・レーニ 『聖セバスチャンの殉教』 三島の写真表現は、グイド・レーニの『聖セバスチャンの殉教』の絵画構図をなぞらえた、 <殉教死>ということが主題とされていることは、 『仮面の告白』という自伝的小説において、レーニの絵画の発見によって、十三歳の少年は、 高ぶらされる感激のあまり、最初の自慰行為としての射精を行ったとされていることから始まることにある、 その自慰射精行為は、<悪習>と示されていることにあるから、繰り返し行われていたことが示唆されている、 絵画主題に衝撃を受けて、そこから思想を展開させたと言えることは、常習化する、 自慰射精行為によって得られる性的官能の最高潮の快感は、<殉教死>という死の意識にあってこそ、 限りなく性的官能を高ぶらせるという実感を習慣化させたことにあり、死の主体者は、女性ではなく、 女性と見間違うばかりの美貌をした精悍な美青年にあるという同性愛的志向を如実に意識させられて、 最高潮の快感と<殉教死>の思想の結び付きこそが整合性のある認識を導くものとして考えられたことにあった。 二・二六事件の青年将校が妻と共に自害する、『憂国』の映画表現、 『聖セバスチャンの殉教』の写真表現、市谷駐屯地を舞台とした現実表現、これら三様は、死の意義は、 自決であろうと処刑であろうと、殉教をあらわすものにあることが必須と考えられていることが示されている、 天皇と国家に対する殉教こそが死の意義としての大儀として自覚されていたことがあらわされている、 三島にとっては、<殉教死>ということが<敗戦の意識>に対する答えとしてあったと見ることを可能とさせる。 <敗戦の意識>という事柄は、敗戦から七十年近くなる現在においても、 戦争の当事者や体験者の数は減少していることにはあっても、 解決されない限りは、永続として受け継がれる歴史認識としてあることは、 簡単に言えば、次に行われる戦争において、<勝利>のもたらされることのない限り、 <敗戦の意識>からは脱することができないということが示されていることにある。 人類は、創始以来、<敗戦の意識を超克するものは勝利にある>として、 絶え間なく、負ければ次に勝つ戦争を誘発して、戦争表現を継承し続けている、 その思考方法は、常套手段と言えるものであり、慣習や因習とさえ言えるものにある。 意識は、最後が<勝利>のままにあれば、 <敗戦の意識>は生まれないし、持続もしないということであれば、 生存の欲求として、<殺傷欲>の求めるままに、軍事行動が行われるということは、 常套手段であり、慣習や因習にあるとすれば、それが自然に果たせないという状態に置かれることは、 <曲折>が生じることも必然的にあると言えることにある。 三島の思考方法も、その<曲折>をあらわしているのは、次のような流れにあることからである。 日本国家の場合、敗戦したことに依ってもたらされた、新たな憲法は、 その第九条において、二度と戦争を起さないという平和宣言を条文としているものにある、 従って、憲法を遵守する限り、次の戦争はあり得ないことにある、 人類の常套手段で慣習や因習にある方法によっては、 <敗戦の意識>を解決することはできないという状況に置かれることである。 ここから、<曲折>が文字通りの<ひねくれた>表現を生んでいくことになるのは、 <敗戦の意識>を超克することができないことが<絶対的状況>にあれば、 <敗戦の意識>へ置かれることに<被虐的悦楽>を見い出すという<倒錯>が生まれることにある。 これは、日本の場合の固有なありようとしては、自害することに<意義>を明確とする、 <武士道>という<武士の倫理>が存在していることにある。 武士という存在は、実際に消滅した職業にあることだが、<武士の倫理>が生き続けていることは、 歌舞伎や人形浄瑠璃に表現される、<心中>に美をかもし出させる所以となる、 <意義をあらわして自害することは美徳にある>と示されることにある。 日本人に自殺者が多いというのは、自殺を思い留まらせる宗教のありようが希薄というだけではなく、 慣習や因習の思いとして、自害することを奨励する美徳が継承され続けていることにある。 <武士道>を理解する、三島の<意義をあらわして自害することは美徳にある>という思いからは、 天皇と国家へ殉教をあらわした意義のある自決は、美学にさえあると考えられたとしても当然であった。 十三歳の自慰射精行為の初体験は、<敗戦の意識>から生じた<曲折>にあって、 憲法改正を成就できないことを自覚しながら、<軍事クーデター>を演じるという自慰行為において、 割腹して首を刎ねられる、<武士道の倫理>に<被虐的悦楽>を見い出す結論へと導かれたことであった。 そのありようが<倒錯>にあることは、三島の『聖セバスチャン』の写真を見せられて、 それがレーニの絵画に感覚できる美を意識させるものにあるかという問いとなることにある。 その写真に<美>を感覚できるかどうかの個人差が男性に対する愛着心(ホモセクシュアル)、 被虐に対する悦楽意識(マゾヒズム)、死に対する<武士の倫理>(トーデストリープ)、 これらの要件を万全に備えていなければ、 ただ、体毛が濃く体格の良いおっさんのこれ見よがしの裸の自己満足表現に終わってしまうことにある、 レーニの美青年と対置されれば、無毛の溌剌とした肉体に、女性と見間違うばかりの美貌にあっては、 ただの自己陶酔的な<西洋模倣>に過ぎないことで、<殉教の表現>とはおこがましいとされることにもなる。 三島自身であれば、みずからの写真を前にしての自慰射精行為は可能であったと想像できたとしても、 おっさんの虐待される写真を見て、欲情を感じるおっさんが一般的であるとは、残念ながら、言うことはできない、 ましてや、<殉教死>の表現に依って、<近代的自我の超克>が成し遂げられたわけではなかったことは、 三島の表現は、<日本思想>の体現と見なされることがあったとしても、それは、 <自然観照の情緒的表現>の域を出なかったことを如実とさせていることにあるからである、 三島の両手首を高々と吊り上げて縛っている、<縄>は、<女性の縄>にあったと言えることで、 一方のレーニの美青年が縛られている<縄>は、<自然観照の合理的表現>による<男性の縄>にあって、 この対比こそが<美>の相違を生み出していることにある。 レーニの絵画は、<殉教死の論理>とも言うべき、明確な構築が如実とされているということで、 <殉教死>とは、神という絶対者に対して、みずからの信仰をあらわすことを死の行為で表現することにある、 それは、<真・善・美>の総合としてあらわされることになければ、神の絶対性信仰の脆弱でしかない、 <殉教死>の表現とは、可能な限り、<真・善・美>が如実とされたものにあることが理想であることは、 レーニの絵画は、それを見事に目指した表現にある、それを感覚することには、おっさんもおばさんもない。 一方の三島の表現においては、天皇を神と見ていたとすることにあれば、 神の絶対性信仰は、<真・善・美>が如実とされることにあるが、 それが脆弱なあらわれとなることにあれば、信仰の問題を問われると同時に、 レーニの絵画の単なる<西洋模倣>と見なされても仕方のないことにある、 言い方を換えれば、<西洋思想>を模範として、<模倣・追従・隷属>にある表現では、 <真・善・美>が如実とされることが希薄になることだとすれば、 白虎隊の愛くるしいまでの純潔さの漂う顔立ちにある健康な美少年の自決を模範とする方が優るはずである、 有終の美を飾る、市谷駐屯地での自決は、そのことを物語る、 死を賭けての表現にある以上、そこまで見ることが要求されるものにある。 三島の<殉教死>の表現において、<敗戦の意識>を超克することができなかったことは、 <自然観照の情緒的表現>にある<日本思想>を価値転換することの問題が露骨とされたことにあるが、 <敗戦の意識>へ置かれることに<被虐的悦楽>を見い出すという<倒錯>が生まれることは、 団鬼六の『花と蛇』という作品にもあらわされている、 登場人物のひとりである、<村瀬文夫の様式>と言える表現において示されていることは、 三島同様に、団鬼六が『聖セバスチャン』の絵画に啓発を受けたことがその人物描写に示されている。 <村瀬文夫は、ある大学の附属高校に通っている学生で、美津子とは小学校が同じ、つまり、 幼馴染みなのである>とされていることは、美津子は十八歳の女子高校生であることから、同年と見える。 <看護婦に化けた二人のズベ公は、 ギリシャの彫刻のように気品のある文夫の横顔を見て圧倒されたような気分になる>という美貌は、拉致され、 全裸を縛られた美津子の前へ、同様に全裸をさらけ出されて柱へ立位で繋がれていながらの虐待は、 美少女・美少年が両腿を堂々と左右に割り開かれ、横木に両足首を括られての姿態に晒されてのことであった。 <「こんな風に稚児いじめをするのは久しぷりだよ」 と、朱美は乳液を持って走り込んで来た義子にいった。 義子は熱っぽく息づきながら文夫の額に汗を滲ませる苦悶の表情と、切なげによじらせている割られた太腿、 そして、朱美の手の中で弄ばれている熱気を帯びた肉棒などに血走った眼を走らせている。 「ハンサムやなあ。こんな美少年、うちも久しぶりで見たわ」 それに、せんずられて歪める顔は女より色っぽく見えるわ、と、息をはずませて義子はいった>、それは、 <文夫の生々しく怒張した肉塊をゆるやかに片手で操作していた朱美は腰を浮かすとせかせるように義子にいった。 「そこの丼鉢で受けておやり。先走りの涎を出して来たから、もうすぐ射精が始まるよ」 義子はうろたえ気味に欠けた丼鉢を拾い上げると文夫の割った両腿の間へ差し入れた。 「美津子に証拠として見せてやらなきゃならないからね。美津子の愛の努力なんだから」 朱美がクスクス笑ってそういうと、文夫は水色地のパンティで覆われた顔面をひきつらせ、 後手に縛られた上半身と下肢とを交互に狂おしくよじらせた。美しい女の容貌にも似た美少年が、いや、いや、 と身をすねている風情は嗜虐趣味者の銀子や朱美の情念を掻き立てる事になる>となる。そして、 <それを合図にしたように朱美はもう限界に達したような深々しいばかりに吃立した熱い肉棒をしっかりと握りしめ、 はずみをつけてしごき始める。 忽ち、耐えようのない限界に到達した文夫は汚辱の猿轡の中でむせ返すようなうめきを洩らした。 美津子の前で、ズベ公達が環視する中で醜態を演じる屈辱感に、もう甘んじるより手はないと覚悟した文夫の耳に、 「ねえ、見て、文夫さん、これが、美津子のク、クリトリス」 と、息も絶え絶えの美津子の声が聞こえて来る。ふと瞼を開いて文夫は、その声の方にねっとり潤んだ瞳を向けた。 ぐっと前面に腰部を押し出している美津子。乙女の秘裂を押し開げた銀子と朱美の指先によって花襞は圧縮され、 絞り出されるように、あるか、なきかの微妙な肉芽がその先端をのぞかせている。 それを眼にした文夫の下腹部はジーンと痺れ、 被虐性の甘い悩ましさを伴った快感が腰骨を突き破るようにズキン、ズキンとこみ上げてきたのだ。 「ひゃあ」 と奇声を発して丼鉢をそこへ当てがっていた義子は尻餅をついた。 最初にピュッ、と発射された文夫の熟い体液は丼鉢の上を通過して、 それを両手で支えていた義子の鼻の頭に直撃したのだ>ということになる。 後ろ手に縛られた全裸を柱へ繋がれ、恋人のあからさまとさせられた股間を見させられて強制射精させられる、 <ギリシャの彫刻のように気品のある>顔立ちの日本人美少年の<被虐的悦楽>の表現である。 <村瀬文夫の様式>とは、ズベ公達から教え込まれる、男性をあらわす性戯の実習課程という経過にあって、 <悪魔達に色々な方法で教えこまれた秘密の身体…… 美津子は、それが、いわゆる快楽というものである事に気づき出してきたのであろうか。 闇に眼が馴れてくるように、やがて、こういういたぶりも苦痛ではなくなり、 それが快楽というものに変化していくのではなかろうか、 美津子はそう考えると、ふと自分が恐ろしくなり、ぴったりと両腿を閉ざし、首を深く垂れてしまうのであった。 文夫とて、何かを切り替えた別の新しい心の斜面、倒錯した快感めいたものが、 じわじわ肉体の内部からこみ上ってくるような心地になってきたようである>というありようへ導かれる。 『花と蛇』は、遠山静子夫人という主人公を始めとして、遠山桂子、野島京子、野島美津子、 村瀬小夜子、村瀬文夫、千原美沙江、折原珠江という七人の美女と一人の美男子が屋敷に監禁されて、 やくざとズベ公達から、性をあらわす性戯の実習課程という虐待へ晒されることによって、 <被虐的悦楽>を知る、心理と肉体へ変貌させられていく道筋が筋立てとなっていることにある。 性欲と性的官能は、火がつき・燃え立ち・燃え上り・燃え盛って、絶頂にまで至り燃え尽きても、 時間の経過と共に、再び、火がつくことが可能なように、手を変え品を変えて執拗で終わりを知らない、 性的虐待に晒される者たちにとっては、<被虐的悦楽>を知ることが道筋でしかないことにある。 屋敷に監禁されて、その逃れようのない身上からは、静子夫人の次のような教示があらわされる、 <桂子と文夫の眼前で浅ましくもそんな行為をあたかも自分の意志で為すかの如く演じねばならない屈辱―― しかし、千原美沙江を救うための犠牲として自分を投げ捨ててしまっている静子夫人は、 川田と鬼源に催促されるとためらわず、ねっとりと情感を鯵ませた瞳を桂子と文夫の方に向けるのだった。 「二人とも、銀子さん達のなさろうとすることに抗らっちゃ駄目よ。 貴方達はこの方達の奴隷、そして実演スター。いいわね。自分達の運命に従わなきゃ駄目よ」 静子夫人は、そういうと、悲しげに瞼を閉じ合わせた>。 その被虐の責め苦に晒され続ける、静子夫人がやがて行き着くありようは、 不明のフランス人青年の精液で無理やり人工授精の手術を受けさせられる寝台の上で、 緊縛された全裸を大股開きにさせられたときの次の描写にあらわされている、 <静子夫人は自分のその部分が川田の持つカメラに次から次に写しとられている事を意識すると 被虐性の情欲が体内に渦巻き出してくる。心理的にも、もっともっといたぶられ、 恥ずかしめられたいという悦虐の願望が煮えたぎるように自分を襲い始めるのだが、 その被虐願望の意志をはっきり表示するまで静子夫人は 何時の間にかマゾ女性として調教されてしまっているのだった。 「ねえ、川田さん、静子のお尻の下に枕をお当てになれば」 と、かすかな声で誘いかけるようにいい、 「そうすれば、お尻の穴まではっきりカメラに写るじゃありませんか。 ね、お願い、どうせ撮るならうんと恥ずかしい写真をお撮りになって」 と、暴力行使者の川田の方がむしろたじろぐぐらい、 全身に酔いの回った夫人は大胆な言葉を囁きかけてくるのだった。 自分がそうして積極的に振舞って相手をたじろがせる…… それで憎い相手に対して一矢を報いている気持に夫人はなっているのだ>ということにある。 そして、その物語の最終の『被虐の終章』は、 <千代はそういって部屋を出ると、静子夫人が一人閉じこめられている地下の牢舎へ向かった。 牢舎の中に一人ぽつねんと坐りこみ、静子夫人は凍りついた表情でぼんやり一点に視線を向けている。 千代と順子が、如何、本日の気分は、と笑いながら鉄格子の間からのぞきこむと 素っ裸の夫人は白い柔軟な両腕を胸の前で交錯させ、 柔らかく翳った睫を哀しげにしばたかせながら千代に視線を向けるのだった。 「黒人とぴったり呼吸も合うようになったようね。 ショーまであと三日なんだから、一層御自分のそれに磨きをかけてがんばって頂戴ね」 千代がそういって笑うと、夫人は黒髪のおくれ毛が一筋二筋はつれかかる 端正な頬を急に歪めてシクシク泣き出したのである。 「あら、どうしたの、奥様。急に泣き出したりして」 千代はとぼけた口調でいうのだが、夫人はどうしたのか、 鉄の檻に美しい額を押し当てて奥歯をきしませながら肩を慄わせるのだった。 「千、千代さん。私、私……」 「どうしたの、はっきりおっしゃいよ、奥様」 「私、赤ちゃんが出来たの」 静子夫人が嗚咽にむせびながらそういった途端、千代は、 「まあ」 と、眼を輝かせ、 「ほんとなの、ね、ほんとに赤ちゃんが出来たの」 千代は全身を揉み抜かれたような痺れを感じて声を慄わせた。 静子夫人が泣きじゃくりながらうなずいて見せると、 千代は踊り出さんばかりに狂喜する。 「そうなの、赤ちゃんが出来たの。すばらしい事じゃない」 千代が甲高い声で笑い出した時、川田と医師の山内が地下道を歩いてこっちへやって来た。 「ね、奥様に赤ちゃんが出来たってのは本当なの、山内先生」 千代が山内の手をとらんばかりにしていうと、山内は微笑しながらうなずいて、 「間違いありません。一週間ばかり前から月のものが止まったので今朝珍察したのですが……」 奥様は間違いなく懐妊されています、というので千代は顔面一杯に喜色を浮かべ、 「よくやって下さったわ、山内先生。 これで私の念願は全部叶えられたという事よ。充分にお礼をさして頂きますわ」 といい、牢舎の中ですすり上げている静子夫人に対しては、 「何も奥様、泣く事はないじゃありませんか。 これで奥様も一人前の女になったという事よ。可愛い赤ちゃんを生んで頂戴ね」 と、はずんだ声を出した。 「そろそろニグロとショーの練習をする時間なんだ」 川田は鉄格子にかかっている南京錠に鍵を差しこんだ。 「さ、出て来な」 川田に声をかけられて夫人は指先で涙をそっと拭いながら檻の中より腰をかがめて出て来る。 乳色に輝く上背のある裸身を夫人がそこに立たせると川田は肩に担いでいた麻縄をとって背後に近づいた。 すると夫人はもう催促されるまでもなく、乳房を覆っていた両手を解いて背中へ廻すのだ。 川田は夫人の背の中程で重ね合わせた白い手首にキリキリと麻縄を巻きつかせていき、 「生まれて来る子供のためにも今のうちにみっちり稼いでおかなきゃあな」 というと、千代も続けて、 「そうよ、お産の費用から赤ちゃんの養育費、すべてはここで稼ぎ出さなきゃならないのよ。そうでしょ、奥様」 と、哄笑し、川田の手で後手に縛り上げられていく 静子夫人の絹のように柔らかい繊毛を掌で撫でさするのだった。 「わかった、奥様」 「ええ、わかってます、千代さん」 象牙色の冷たく冴えた夫人の頬に一滴の涙が流れ落ちる。 「さ、ニグロの部屋へ行くんだ。歩きな」 川田はがっちりと後手に縛り上げた夫人の背を手で押した。 川田に縄尻をとられ、千代と順子に左右を挟まれた形で静子夫人は地下道から階段を上り、 ジョーとブラウンの待ち受ける部屋に向かって歩まされていく。 庭に面した廊下を歩む夫人の柔媚な頬に木の葉をそよがせて吹いて来る風が柔らかく触れた。 夫人は優雅な美しい顔をそっと上げ、哀愁の色を帯びた翳りのある瞳で 青い空に流れて行く白雲を見上げるのである。 ふと、足を止めて青空を見上げる夫人の表情は 汚辱も屈辱も羞恥も洗い流したような清らかさに輝いている。 「来年の今頃には、もう静子に赤ちゃんが出来ているのですわね、千代さん」 静子夫人は今、不思議な位に澄み切った気分になっている。 「そうよ、きっと来年の今頃は赤ちゃんにお乳を飲ませる奥様を私達は見られるでしょうね」 千代は川田と顔を見合わせて笑い、 「さ、ジョーとブラウンがお待ちかねよ。 感傷に浸るのはそれ位にして早くお歩きよ」 といい、夫人の官能味を盛り上げた美しい双臀を平手で軽く叩くのだった>という未完とされることにある。 その間にも、静子夫人は、複数の者を相手に性交を行っていることにあるから、 妊娠の子が不明のフランス人青年の精液による人工授精の結果であることは明確ではないが、 幸福な上流階級夫人の生活を営んでいた静子夫人が人間性を剥奪され、家畜同然に取り扱われて、 やくざの資金源となるためのポルノ映画や実演、或いは、自身の賠償金や生活資金を稼ぐために、 女性をあらわす淫虐な性戯の実習課程を経験させられた結果として示されていることにある。 三島由紀夫は、自害による<殉教死>という表現によって、<敗戦の意識>を如実とさせたことにあったが、 団鬼六は、どのような虐待に晒されても、自害を拒むという姿勢を静子夫人に教示させている、 それは、<虐待の状況>からの自由解放があり得ない、<絶対的状況>にあることならば、 その状況を<被虐的悦楽>に変えるしかないという<敗戦の意識>のあらわれと見ることができる。 しかしながら、そのありように依って、<近代的自我の超克>が成し遂げられたわけではなかったことは、 物語の冒頭の描写にある、<秋晴の蒼い空が洋館の並んだ静かなきれいな町に展がっている。 アスファルトの人道には、柳の枯葉がバラバラと日を受けて散っていた>は、物語の末尾にある、 <庭に面した廊下を歩む夫人の柔媚な頬に木の葉をそよがせて吹いて来る風が柔らかく触れた。 夫人は優雅な美しい顔をそっと上げ、哀愁の色を帯びた翳りのある瞳で 青い空に流れて行く白雲を見上げるのである。 ふと、足を止めて青空を見上げる夫人の表情は 汚辱も屈辱も羞恥も洗い流したような清らかさに輝いている>という抒情性のある表現によって、 <自然観照の情緒的表現>にあることが明確とされていることに見い出すことができるものにある、 夫人の<乳色に輝く上背のある裸身>を縛り上げる、<縄>は、<女性の縄>にあることであった。 『花と蛇』が<自然観照の情緒的表現>にあることは、<日本的表現>である、 だが、その作品が<倒錯>を導いていることも確かなことにある。 それは、この物語の筋立てが<ひとつの動機>に終始しているということに見ることができる、 <ひとつの動機>とは、物語の始めにおいて示される、 お抱え運転手である、川田が緊縛の裸身にある遠山静子夫人を前にして語る、 拉致して虐待することを明かす、次の言葉にある、 <でもね。奥様があまりにも美し過ぎた。これが俺に悪の道を選ばせた理由という事になります。 遠山家の後妻として入られた奥様を一眼見た時、俺はこんな女を一度でもいい、 自分の思い通りに扱ってみたい。そんな事が出来たら俺は死んだっていい、なんて思ったものです。 遠山のジジイに奥様がその美しい身体を夜毎に抱かれているのかと思うと 嫉妬のために気が狂いそうになりましてね>ということにある。 ここに示される、恋慕、羨望、嫉妬から生まれる、 嫌悪、憎悪、復讐の表現が虐待行為となることが<ひとつの動機>としてあることである。 川田と同じく遠山家に女中として勤める妹の千代が夫人への嫉妬から、 夫人の財産権放棄書と離婚書の捺印に至らせて、裸一貫の奴隷の身上とさせることにあっても、 夫人を虐待する男女のことごとくは、どのような淫虐な責め苦に晒されても、 夫人があらわす<高貴な絶世の美女>を認識し恋慕することにさえあることは、 夫の遠山隆義が夫人が誘拐されたことで、恋慕のあまり、発狂するということの表現にまで示されている。 <恋慕、羨望、嫉妬から生まれる、嫌悪、憎悪、復讐の表現が虐待行為となる>、 誠に見事な人間観察にある、だが、それは、<倒錯>をもたらしている。 <観念>を主潮として自然を観照するということが<自然観照の合理的表現>であり、 <自然観照の情緒的表現>とは、<感情>を主潮として自然を観照するということの相違において、 <自然観照の情緒的表現>が強調されるだけの表現にあっては、 <恋慕、羨望、嫉妬から生まれる、嫌悪、憎悪、復讐の表現が虐待行為となる>ことが正当化されることは、 <ふと、足を止めて青空を見上げる夫人の表情は 汚辱も屈辱も羞恥も洗い流したような清らかさに輝いている>と示されていることに至り、明白である。 日本の場合における、固有の事情は、<敗戦の意識>を超克することができないという状況にあって、 <SMの概念を社会的に認知させた>貢献は、<いじめ(虐待)>を正当化し助長させたことにある、 これが<倒錯>である、言い方を換えれば、<敗戦の意識>を超克することができない限りは、 <SMの概念>を超克することも、また、日本人にはできないということが示されていることにある、 <いじめ(虐待)>も、自害も、減少することはあり得ないという状況の永続にあることである、 ただ、しなだれたみずからのありさまを口惜しく思い、萎えた思いへ引きこもっていくほかにはない、 <清らかさに輝いている>抒情的未来の待ち受ける、 灰色の荒涼とした大地が広がる、現在にあると言えることである。 その灰色の荒涼とした大地が広がる、 彼方の地平には、曙光なのか、日没の光なのか、 太陽が顔をあらわしているのを見ることはできたが、それは、区別のつかないところがあった、 そこに立つ、<やや傾いた黒い樹木>を背にさせられて、 立った姿勢で緊縛された全裸の縄尻を繋がれているありさまにあった、男性は、 金色の髪をした、愛らしい西洋人の顔立ちをくっきりとさせている、 キューピッドが弓矢を手にして、向き合うように、仁王立ちになるのを見ないわけにはいかなかった。 それは、驚きであったが、必然と言えば、逃れる術がないことが証明していた。 手にした弓矢によって射抜かれる、そう意識すると思わず、 その死の予兆は、しなだれた陰茎をうごめかせるものがあるのだった。 キューピッドの矢は、恋慕を掻き立てるものにある、それで心臓を射抜かれた者は、 抑えようのない恋心を燃え立たせるということになる、ヴィーナスでさえその例外ではない。 いま、キューピッドの手から放たれた矢は、真っ直ぐにこちら向かって飛んでくる、 それが心臓へ突き刺さるのは、時間の問題であった。 では、その恋慕の対象は、誰か。 小説の結構にあれば、それは、冴内の妻である、小夜子であることは、誠に自然である、 しかしながら、<近代的自我の超克>にある、日本人男性にあれば、 その対象が<形而上的存在>であったとしても、まったく、不思議がないことにある。 矢は、見事に標的を射止めていた。 愛らしい顔立ちをくっきりとさせている、キューピッドに心臓を矢で射抜かれた、男性は、 その鋭い衝撃から性欲と性的官能に火をつけられ・燃え立たせられ・燃え上り・燃え盛って、 縄で緊縛された裸身をうねらせ、くねらせ、悶えさせて、瀕死の高ぶりにまで追い上げられて、 ついには、絶頂にまで及ばされたことは、股縄を掛けられた陰茎はもたげて、反り上がるまでに反り上がり、 白濁とした液を噴出させるまでに至ったことで見事にあらわされたことにあった、 そのつんざくような頂上の快感は、 言語による概念的思考の<整合性の存在>を実感させる以外のものではなかったことだった。  ミケランジェロ 『瀕死の奴隷』 日本 『作者不詳』 |

次回へ続く 前回へ戻る <章>の関係図 上昇と下降の館 |